Основные анатомические характеристики зубов известны уже много лет. Однако из-за больших различий в размерах и клинических формах необходимо иметь представление об анатомии зубов каждого пациента, а при планировании эндодонтического лечения особое внимание стоит уделить строению системы корневых каналов (так называемый “эндодонт”) и окружающих тканей.

Первое всестороннее и систематическое описание анатомии корневых каналов было опубликовано Carabelli в 1844 году. В его публикации были показаны вертикальные и горизонтальные срезы зубов, в которых детально изображалась система корневых каналов и структура зубов. С тех пор возможности и методы описания системы корневых каналов зубов значительно возросли. Современные методы компьютерной томографии (КТ) позволяют получать высокодетализированные трёхмерные (3D) изображения систем корневых каналов. Эти технические достижения обещают открыть новые перспективы для эндодонтии в ближайшие годы.

Самые ранние изображения сильно вариабельной трёхмерной природы пульпы зуба с боковыми каналами и ответвлениями были опубликованы Hess (1917; Zurich, Switzerland). Он ввёл в корневые каналы натуральный каучук, а затем удалил твёрдые ткани зуба, используя соляную кислоту. Эти исследования до сих пор производят большое впечатление и представляют собой ценный описательный материал для всех поколений студентов. При других методах исследования (Adloff, 1913; Vertucci, 1974, 1984) эмаль и дентин делали прозрачными, что позволило непосредственно рассмотреть внутренние компоненты зуба и тонкую тканевую структуру пульпы зуба.

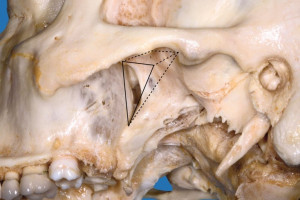

В 1950-х годах W. Meyer (Göttingen) помог заложить основу для полного понимания строения апикальной трети корня зуба: последовательные срезы толщиной 50 мкм послужили основой для создания восковых моделей дистальных 6 миллиметров большого количества зубов. Meyerпродемонстрировал, что апикальная “дельта” корней имеет многочисленные латеральные каналы и ответвления. Целью методов эндодонтического лечения с использованием нагревания и химических агентов является раскрытие, а также дезинфекция “выходных ворот”, а затем их герметичная обтурация с помощью соответствующих материалов. В случае хирургической резекции верхушки корня (апикоэктомии) следует удалить апикальные 3 мм корня зуба, а затем ретроградно обработать ещё 3 мм в системе корневых каналов. Затем подготовленная полость закрывается подходящим материалом. В целом эта процедура либо убирает, либо полностью закрывает апикальные 6 мм канала, тем самым устраняя большинство латеральных каналов или перешейков (Weller и соавторы, 1995).

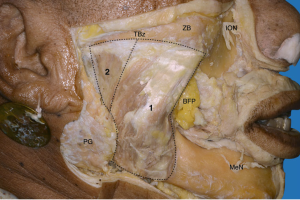

Многочисленные исследования пытались определить среднее количество корней и корневых каналов или определить этнические различия. Такие исследования дали определённую информацию, однако чётких данных установить не получилось.

Рентгенологическая визуализация зуба и его системы корневых каналов остаётся наиболее важным компонентом эндодонтического лечения. Этому компоненту посвящено множество научных исследований; среди них наиболее обширное исследование включало 4183 удалённых зуба с 7275 корневыми каналами (Pineda и Kuttler, 1972). К сожалению, неинвазивный метод магнитно-резонансной томографии (МРТ), при котором отсутствует рентгенологическое воздействие, ещё не внёс существенного вклада в лучшее понимание микроструктуры эндодонта. С другой стороны, методы компьютерной томографии, микро-компьютерной томографии, спиральной компьютерной томографии или трехмерной компьютерной томографии обеспечили неожиданные достижения в визуальном изображении особенностей анатомии и структуры эндодонта, что долгое время считалось невозможным.

Компьютерная томография – клиническое применение и трёхмерность

Компьютерная томография уже давно используется в области дентальной имплантологии и предоперационного планирования апикоэктомии (Velvart и соавторы, 2001). Чрезвычайная точность и детальное разрешение микро-компьютерной томографии довольно желанны в клинической практике, однако из-за технических ограничений данный метод ещё не стал реальностью в повседневной эндодонтической практике.

Объёмная компьютерная томография с плоской панелью в роли детектора обеспечивает впечатляющие изображения с высоким разрешением, и в одном исследовании in vitro была продемонстрирована способность трёхмерного отображения вертикального перелома корня с разрешением до 140 мкм (Hannig и соавторы, 2005).

Клиническое применение цифровой объёмной томографии (DVT) уже началось. С такими устройствами, как Accuitomo (J Morita) и Galileo (Siemens), можно создавать изображения, в которых используются дозы излучения, аналогичные дозам облучения для панорамных рентгенограмм, но требующие меньшего времени экспозиции. В зависимости от области изображения возможно разрешение 125–300 мкм. Кроме того, теперь доступны инструменты с заданной апертурой (TACT = компьютерная томография с настроенной апертурой), которые делают многочисленные стандартные двухмерные изображения, а затем математически вычисляют 3D-изображение (Nair, 2003; Farman и Farman, 2005). К преимуществам относятся низкая дозировка излучения, упрощенное построение изображения и хорошее разрешение (Nair и Nair, 2007).

Стандартная рентгенография

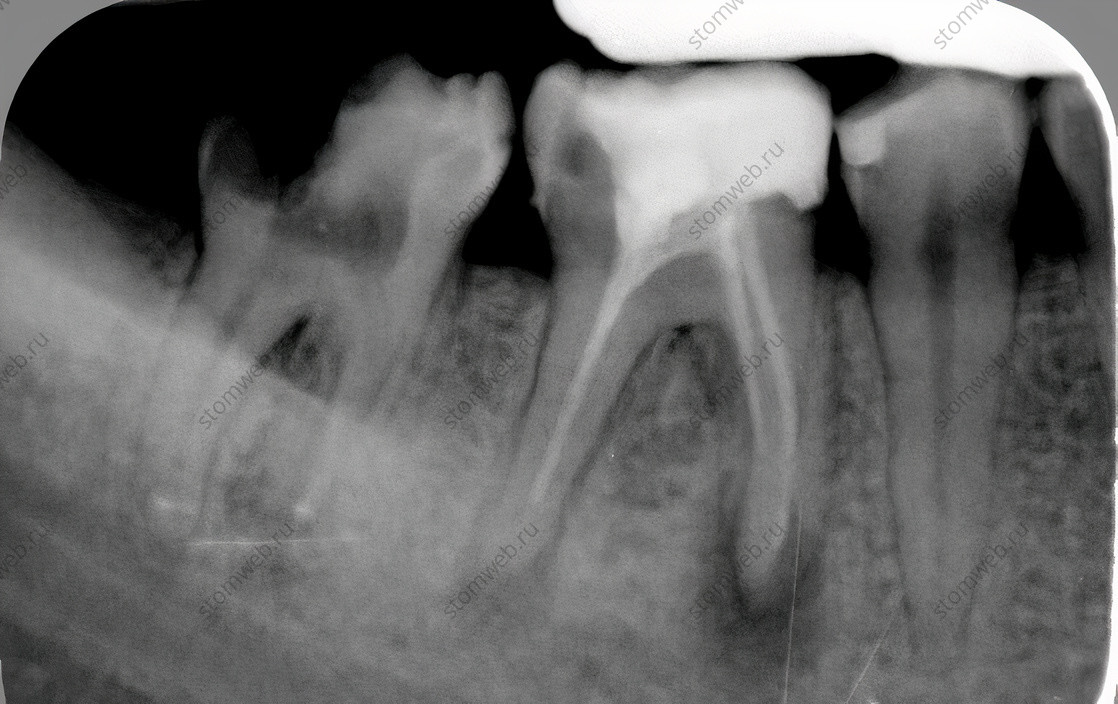

Рисунок 1. Периапикальная рентгенограмма зубов 45-47: это двухмерное изображение с щёчной стороны и стандартным уровнем разрешения. Корневые каналы 46 зуба имеют несостоятельную обтурацию, а также большие периапикальные очаги поражения как у мезиального, так и дистального корня. Коронка 47 зуба практически разрушена кариесом.

Объёмная томография

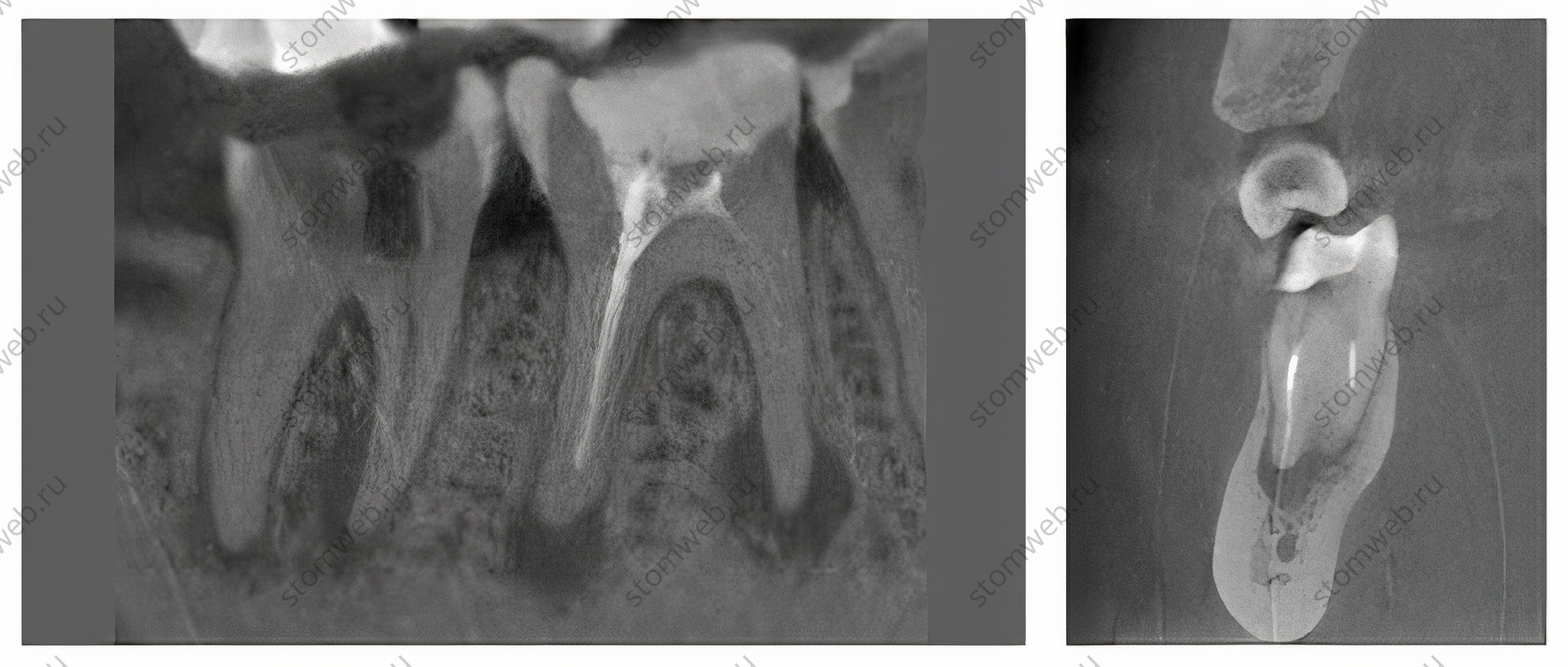

Рисунок 2. Сравнительное изображение 46 и 47 зуба на компьютерной томографии чётко демонстрирует различия в качестве изображения между традиционной рентгенографией и трёхмерной компьютерной томографией (здесь Accuitomo, J. Morita). При компьютерной томографии разрешение несколько ниже, но очаги воспаления более отчётливы и на самом деле кажутся больше; эта картина более чётко отображает реальность ситуации. Справа: мезиальный вид показывает взаимосвязь между обтурациями корневых каналов и периапикальными очагами поражения.

Сагиттальные срезы

Рисунок 3. Слева: техника объёмной томографии позволяет изобразить любую желаемую плоскость. На этом изображении показаны четыре корневых канала первого моляра верхней челюсти. Справа: ещё одно изображение, на котором чётко видно массивное разрушение костной ткани ниже верхушек корней второго моляра верхней челюсти (предоставлено доктором Hubert Amschler).

Компьютерная томография – исследование

Компьютерная томография была разработана Godfrey Hounsfield и к 1971 году стала достаточно зрелой, чтобы её можно было использовать на практике. Проблемы исходной высокой дозировки излучения и низкого разрешения в миллиметровом диапазоне уже давно были преодолены с помощью ряда технологических достижений. Сегодня лабораторные эксперименты демонстрируют разрешение около 10 мкм, при использовании аксиальной микрокомпьютерной томографии (микро-КТ) высокого разрешения (Jung и соавторы, 2005). Такой уровень точности делает данные микрокомпьютерной томографии сопоставимыми с гистологическими исследованиями (Balto и соавторы, 2000) и позволяет проводить морфометрический анализ костей, зубов, корневых каналов и окружающих тканей (von Stechow и соавторы, 2003).

В дополнение к первоначальному представлению геометрии корневого канала (Peters и соавторы, 2000) дополнительная работа с компьютерной томографией продемонстрировала эффективность инструментальной обработки корневого канала с использованием никель-титановых (NiTi) файлов (Bergmans и соавторы, 2001; Peters и соавторы, 2001, 2003). Эти исследования впервые показали, что только 70% всей системы корневых каналов успешно обрабатываются механически, а остальное можно достичь только с помощью ирригационных растворов (Peters и соавторы, 2003).

Систематическое обследование всех групп зубов с помощью микрокомпьютерной томографии послужило основой для создания увлекательного интерактивного пособия на CD-ROM (Brown и Herbranson, 2005).

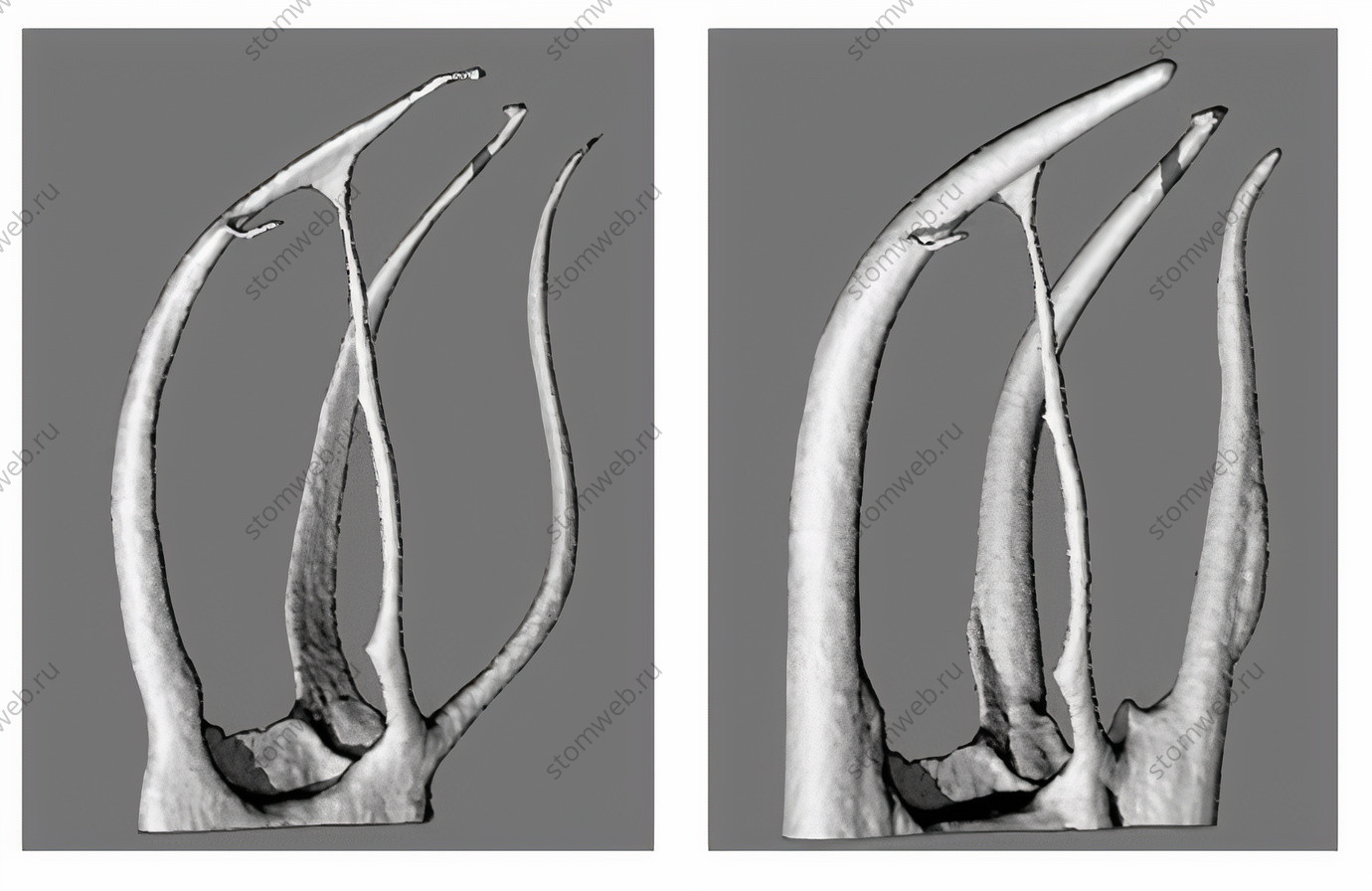

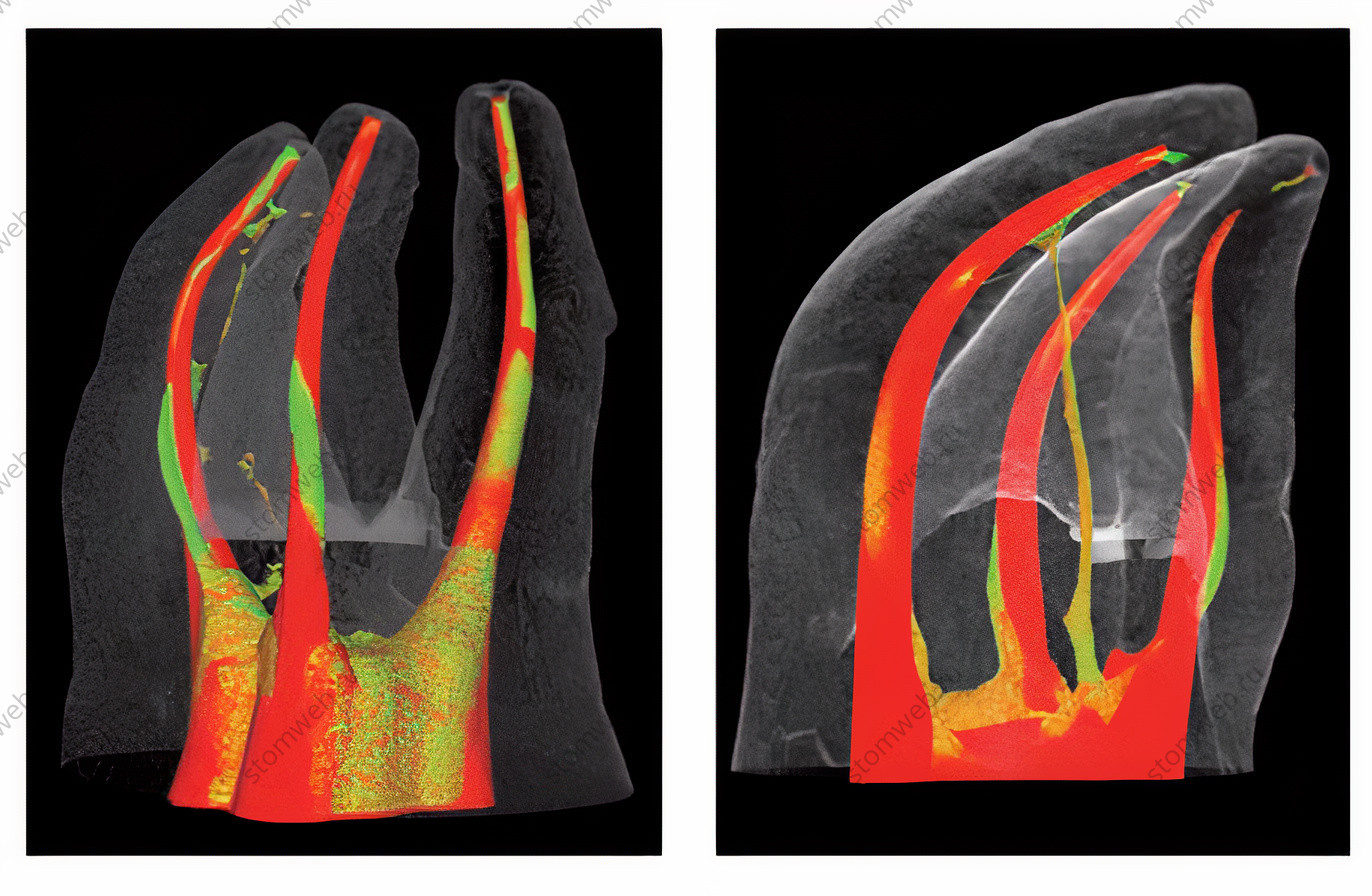

3D реконструкция

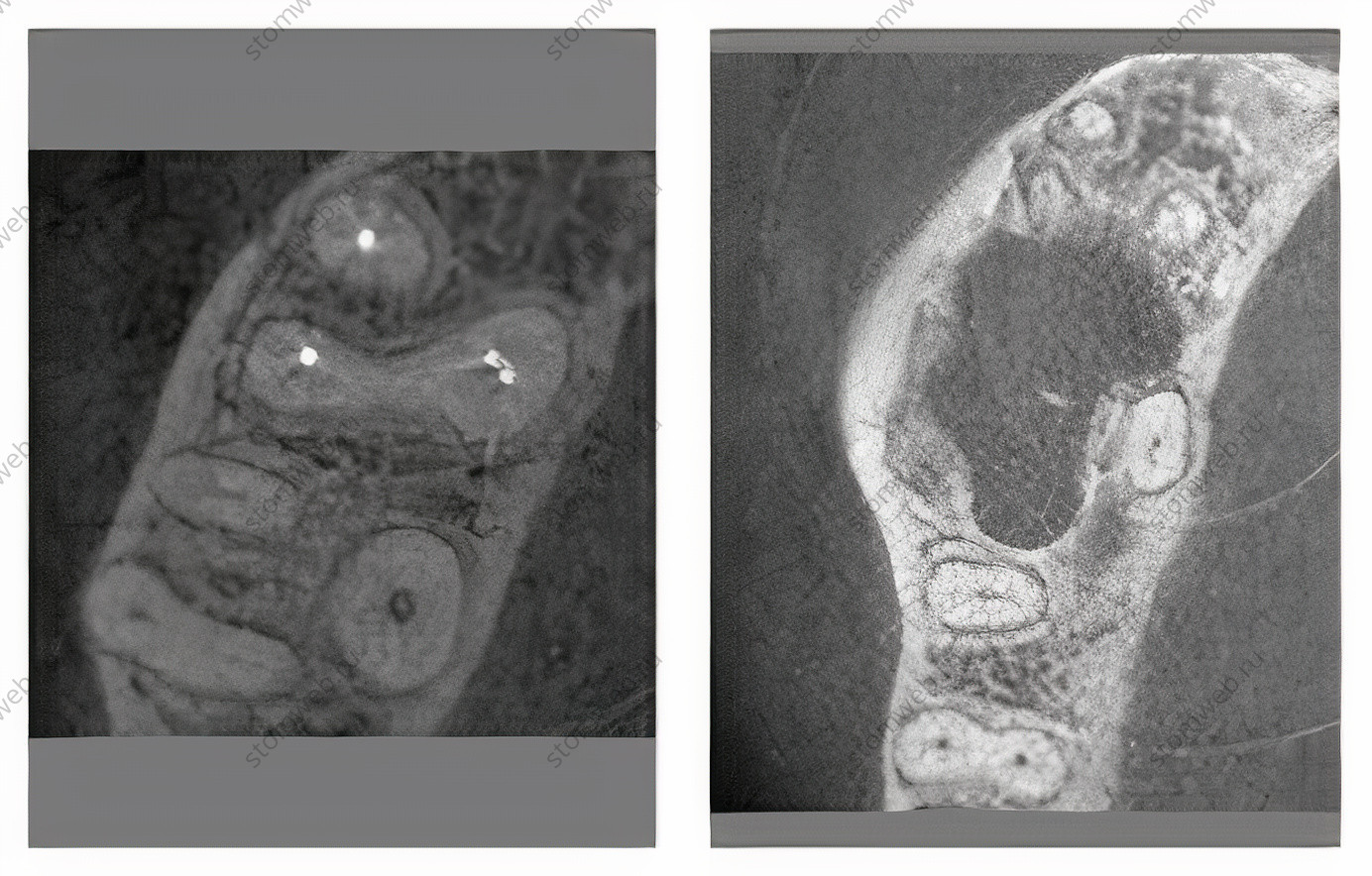

Рисунок 4. Трёхмерная реконструкция моляра верхней челюсти, сканированная с помощью микрокомпьютерной томографии. Внешние поверхности зуба кажутся прозрачными, а корневые каналы окрашены. После инструментальной обработки с использованием FlexMaster (слева) или ProTaper (справа) отчётливо видны различные области, которые остались необработанными (зелёный: необработанная файлом область; красный: обработанная зона).

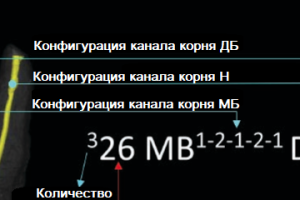

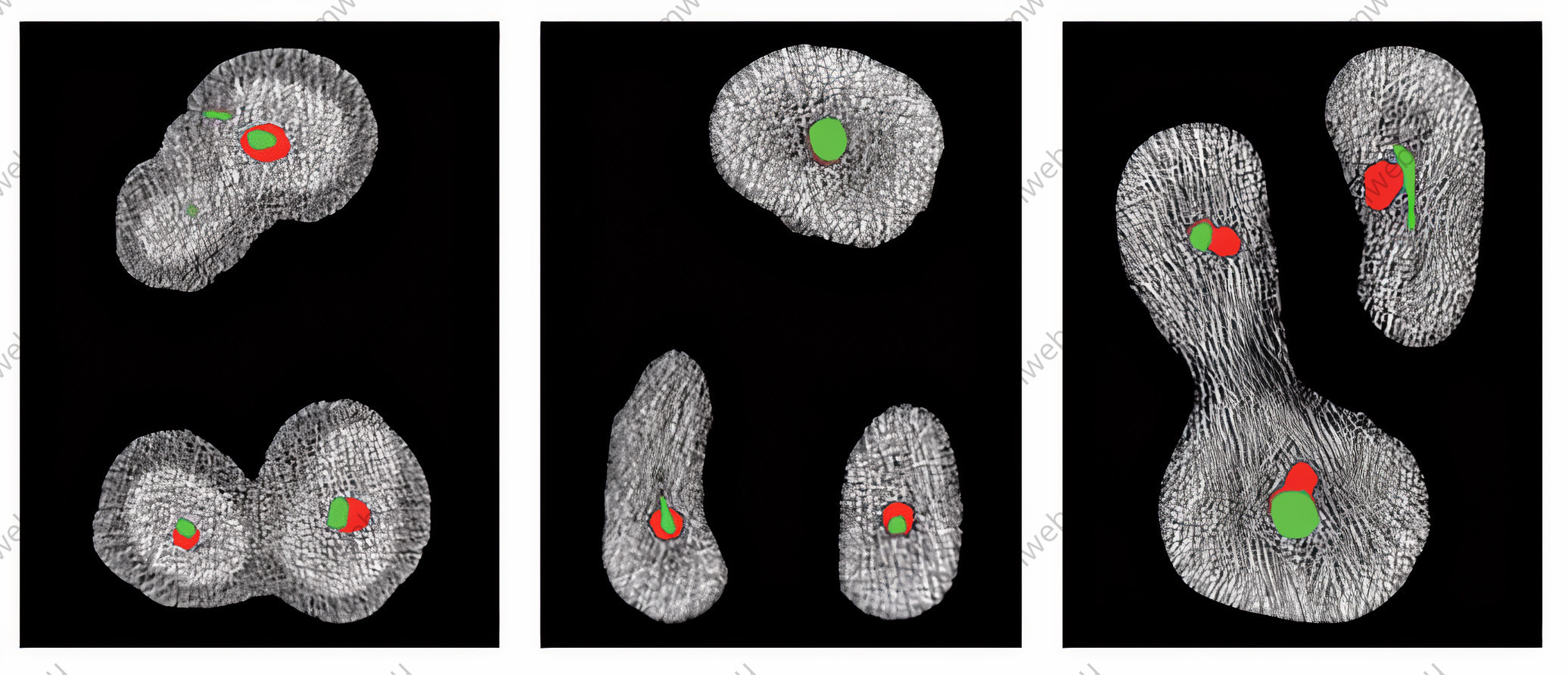

Двухмерные (2D) изображения

Рисунок 5. Данные микрокомпьютерной томографии также можно использовать для создания 2D-изображения. Используя эту технологию, можно идентифицировать в различных плоскостях сечения постоянно меняющуюся конфигурацию поперечного сечения, а также контуры корня и корневые каналы.

Трёхмерное изображение корневых каналов