Резюме

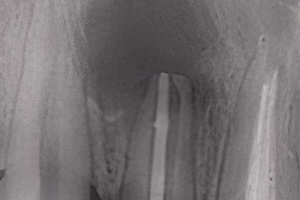

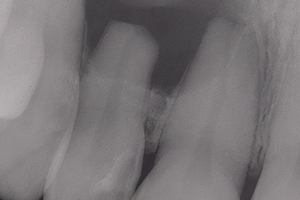

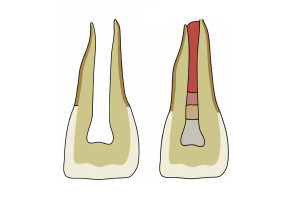

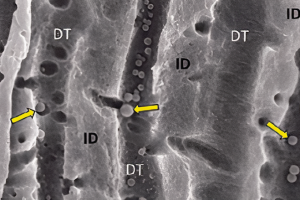

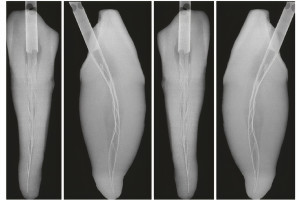

Одно из главных противоречий в лечении корневых каналов касается апикальной границы их инструментальной обработки и обтурации. Результаты длительных прогностических исследований, основные знания анатомии апикальной трети корневого канала и реакции тканей пульпы при прогрессировании кариеса доказывают, что в апикальной части канала присутствуют следы витальной пульпы даже при наличии очага периапикальной деструкции. При этом в данном очаге обнаруживаются некротические ткани и бактерии. Во всех крупных прогностических исследованиях при обтурации каналов рекомендуется немного не доходить до их апексов, чтобы получать очень высокий показатель успешного лечения в 90–94% (при условии, что работа выполняется специалистами или под их контролем; однако, в общем, показатель неудач составляет больше 50%, если брать все население). Апикальное отверстие (ия), имеющее большое значение при лечении корневых каналов, наиболее часто располагается в нескольких миллиметрах от самого апекса.

Введение

Апикальная граница инструментальной обработки и обтурации корневых каналов вызывает одно из главных противоречий в лечении корневых каналов. На протяжении десятилетий этот вопрос был и остается до сих пор темой для споров между эндодонтистами. Посвященная данной теме литература обычно порождает путаницу и неопределенность для врачей, которые нуждаются в адекватных клинических решениях, в большей степени основанных на фактах, нежели на мнениях.