Введение

Основой эндодонтического лечения является обработка и дезинфекция системы корневых каналов. Эти процедуры позволят клиницисту достичь конечной эндодонтической цели: сохранить здоровье апикальных тканей или устранить апикальное воспаление, когда оно уже развилось в результате бактериальной колонизации в системе корневых каналов.

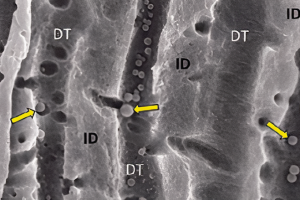

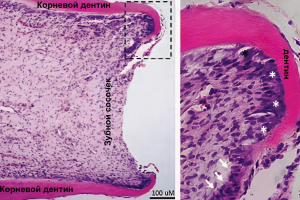

Наше неустанное стремление устранить все раздражители в системе корневых каналов остается неизменной задачей. К сожалению, наша конечная цель — полностью продезинфицировать всю систему корневых каналов — еще не достигнута. Предсказуемое устранение микроорганизмов остается нашей главной задачей и не претерпело существенных изменений с 1965 г. Терминология дезинфекции в отличие от стерилизации уместна из-за недостатка нашей цели. Хотя «очистка и придание формы» выполняются одновременно, дезинфекция фактически начинается после достижения желаемой формы. Традиционные эндодонтические методики основаны на теории о том, что файлы придают форму корневым каналам, а ирриганты очищают их. Иными словами, существует большой потенциал для полной дезинфекции системы корневых каналов после того, как она была очищена и сформирована. Это утверждение подчеркивает знание того, что существуют области в анатомии пульпы, неподдающиеся инструментальной обработке. Исследования подтверждают, что лучшее удаление микроорганизмов и более эффективная ирригация происходят, когда каналы обрабатываются до больших апикальных размеров. Однако даже после очистки и придания формы микроорганизмы, обнаруженные в биопленочных структурах, остаются в системе корневых каналов и дентинных канальцах.

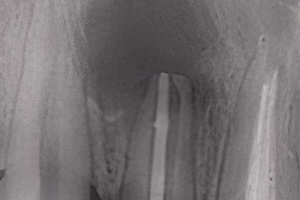

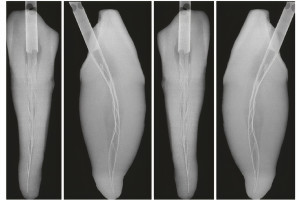

Эффективность внутриканальной ирригации была оценена и широко описана в литературе по эндодонтии. Гипохлорит натрия (NaOCl) считается наиболее эффективным ирригационным раствором из-за его противомикробных свойств и способности растворять ткани. Однако гипохлорит натрия должен находиться в непосредственном контакте с тканью, подлежащей дезинфекции, чтобы окислять, гидролизовать и до некоторой степени осмотически вытягивать жидкости из тканей. Это означает, что гипохлорит натрия контактирует с дентинными канальцами по всей сложной анатомии корневого канала на рабочей длине, а также с анатомическими вариациями, такими как латеральные каналы и перешейки (Рис. 1).

Рисунок 1. Ирригация сложной анатомии. Наличие добавочного канала в средней трети. Ирригация проводилась в очищенном зубе с использованием апикального отрицательного давления.

С самого начала эндодонтии как отрасли стоматологии цель достижения асептического состояния корневых каналов преследовалась с помощью дезинфицирующих средств, наносимых на коронковую часть пульпы. Однако персистенция апикальных поражений показала, что по всей длине системы корневых каналов требуется воздействие и контакт с химическим ирригантом для обеспечения адекватной дезинфекции. Первой системой доставки в корневой канал была игла, соединенная со шприцем, которая в настоящее время называется ирригацией с положительным давлением. Основная концепция и клиническая цель заключается в доставке ирригационного раствора по всей длине корневого канала с одновременным созданием гидродинамического потока для облегчения удаления детрита через устье канала. Последнее в основном направлено на предотвращение скопления и уплотнения дентинных опилок, образующихся во время инструментальной обработки, особенно в апикальной трети. Эти процессы вызывают механическую блокировку и способствуют росту микроорганизмов и образованию биопленки.

Для ирригации под положительным давлением используются шприц и игла. Техника заключается в введении иглы в канал с последующим введением ирригационного раствора. Это традиционная техника, которая до сих пор считается «золотым стандартом» эндодонтической ирригации, несмотря на сомнительные результаты, о которых сообщается в современной литературе.

Лучшее понимание гидродинамики необходимо для понимания химико-физических свойств, непосредственно связанных с потоком ирригантов в системе каналов с закрытым концом. Изучая физические ограничения гидродинамики, мы поймем, что система доставки, возможно, не менее или даже важнее самого ирригационного раствора. Это утверждение подтверждается рядом исследований in vitro, анализирующих эффективность ирригантов на дентинных дисках, в которых растворы легко контактировали с обрабатываемой поверхностью. Гипохлорит натрия обладает исключительными свойствами для дезинфекции и растворения органических тканей. В сочетании с хелатирующими веществами, такими как этилендиаминтетрауксусная кислота (ЭДТА), дезинфекция должна стать более предсказуемой, по крайней мере, с микробиологической точки зрения. К сожалению, клинические ситуации разнообразны и сложны из-за физических, химических и анатомических особенностей. Поэтому нецелесообразно экстраполировать результаты исследований in vitro, когда они не воспроизводят клиническую ситуацию. Недавно Parente et al. продемонстрировали важность использования системы с закрытым каналом. Мы должны осознать и принять тот факт, что сталкиваемся со сложной клинической ситуацией, управляемой физическими принципами. Эта задача еще больше осложняется химическими принципами и ограничениями ирригационных растворов. Поверхностное натяжение и вязкость ирриганта создают явление, известное как «мертвая зона» или зона застоя на апикальном уровне. В этой области проникновение ирриганта ограничено, что делает практически невозможным обновление растворов.

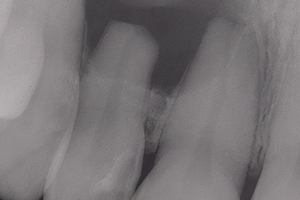

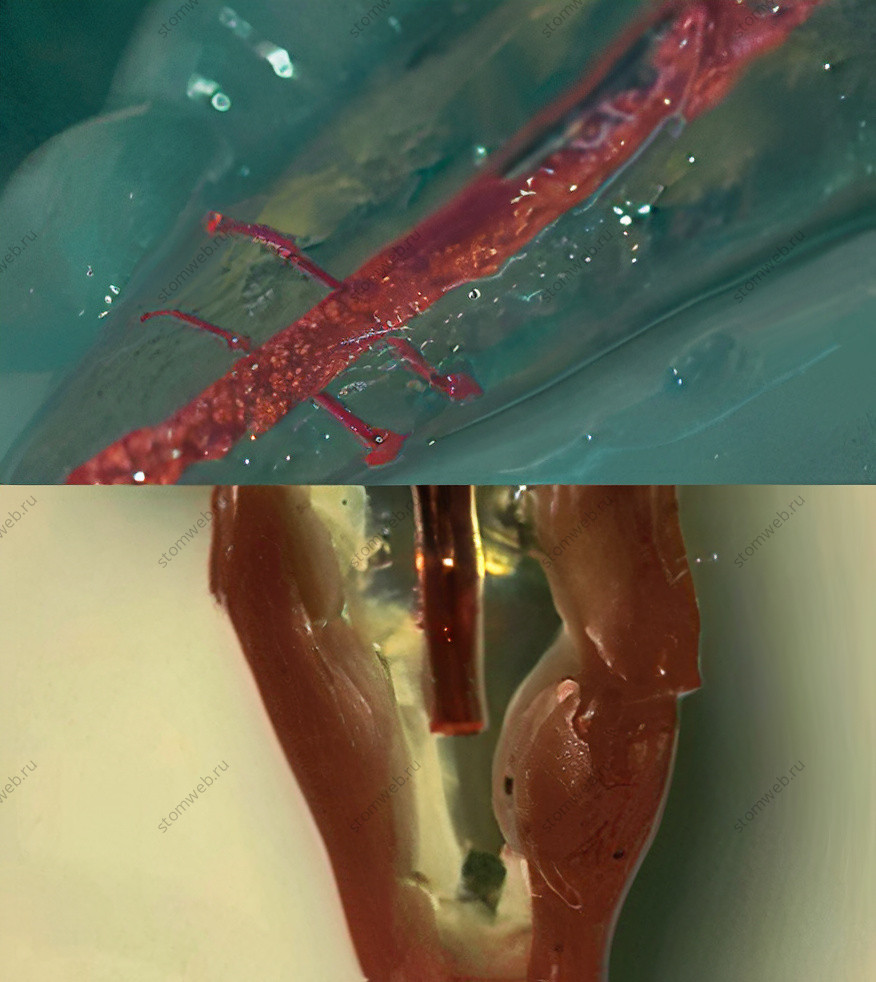

Ирригационный обмен, достигаемый в апикальной трети при использовании ирригации под положительным давлением, имеет решающее значение для дезинфекции и удаления детрита. Понимание гидродинамики в системе закрытых каналов, окруженной апикальными тканями, чрезвычайно важно при оценке целей ирригации (Рис. 2).

Рисунок 2. Проникновение гипохлорита натрия и красящего маркера в очищенную модель зуба, где были созданы искусственные латеральные каналы. На изображении (а) показана открытая система с проникновением в латеральные каналы и до рабочей длины, а на изображении (b) показана закрытая система с ограниченным проникновением на кончике иглы.

Положительное давление: техника

Ирригация под положительным давлением в основном состоит из шприцов и игл, погруженных в канал. При этом применяется давление для распределения ирригационного раствора по всей системе каналов. Единственная разница между этой процедурой и инъекцией заключается в том, что при промывании корневого канала раствор должен входить и выходить через одни и те же отверстия. Этот метод представляет собой совершенно иную клиническую ситуацию, чем введение инъекции, целью которой является введение жидкости в тело с помощью шприца.

Шприц состоит из поршня и цилиндра и соединяется с иглой на одном конце с помощью соединения с замком Люэра, которое накручивается на втулку иглы для надежного крепления и герметичного соединения. Альтернативой является использование простого фрикционного соединения, которое может протекать из-за повышенного давления, создаваемого поршнем, что приводит к утечке ирригационных средств на пациента и оператора.

Принимая во внимание, что игла является наиболее важным компонентом в этой системе доставки, несколько исследований анализировали размеры и корреляцию со стандартами ISO. Хотя инструменты, используемые в эндодонтии, были предметом нескольких исследований на протяжении десятилетий, эта корреляция не анализировалась до недавнего времени. Boutsioukiset al. пришли к выводу, что единицы широко используемой «измерительной» системы нельзя напрямую экстраполировать на клиническую практику. Таким образом, знание внешнего диаметра эндодонтического инструмента имеет решающее значение для выбора ирригационной иглы соответствующего размера во время эндодонтического лечения.

Уровень проникновения иглы имеет решающее значение для эффективности ирригации под положительным давлением. Всегда следует избегать вклинивания иглы в полость канала, чтобы предотвратить случайное попадание ирригантов в апикальные ткани. Клинической дилеммой является определение размера апикального препарирования, необходимого для соответствия калибру иглы, что обеспечивает более глубокое и безопасное погружение.

Иглы из нержавеющей стали размером от 21 до 30 G были проанализированы и признаны соответствующими спецификациям ISO 9626:1991 и 9626:1991/Amd 1:2001. Однако единственная проанализированная никель-титановая игла Stropko Flexi-Tip (Vista Dental Products, Расин, Висконсин, США) превышала пределы внешнего диаметра. Исследователи наблюдали дефекты на внутренней поверхности у всех игл, независимо от материала или производителя. Этот фактор может напрямую влиять на ирригацию. Основной недостаток, поднятый исследованием, заключался в несоответствии между размером иглы и стандартизированными размерами ISO в любой конкретной точке, вероятно, из-за большой изменчивости конкретных конструкций. Изменчивость указывает на отсутствие стандартизации в производственном процессе. Мы должны учитывать, что отображаемый калибр может меняться на разных уровнях внутри иглы, но не конкретно в ее самой апикальной части.

Факторы, влияющие на эффективность ирригации под положительным давлением

Закрытые системы: физическая проблема

В эндодонтии закрытая система означает, что выход из системы корневых каналов, включая боковые каналы, апикальное отверстие и дополнительные отверстия, окружен жизненно важными апикальными тканями, создавая проницаемую, но закрытую систему. Клиническое значение заключается в том, что ирригационный раствор должен подаваться через устье канала, вытекать и выходить обратно через одно и то же устье. Единственным способом преодоления этого «виртуального барьера» было бы повышение коэффициента потока и, следовательно, внутриканального давления. Это приведет к экструзии токсичных ирригантов в апикальные ткани, вызывая воспалительную реакцию с некрозом пораженного участка и отеком.

Имеются сообщения о случаях, когда растворяющая способность гипохлорита натрия вызывала тяжелые последствия для костной ткани медуллярного мозга, а также необратимые последствия, такие как асимметрия и парестезии. В недавней публикации сообщается о клиническом случае, в котором «несчастный случай с гипохлоритом натрия» оценивался с использованием 3D-визуализации (конусно-лучевой компьютерной томографии) для оценки степени травмы и возможных анатомических причин экструзии. Этот случай еще раз показывает, что риск экструзии реален даже в тех случаях, когда во время ирригации под положительным давлением применяется низкое давление. В этом конкретном клиническом случае верхушка была фенестрирована и не покрыта щечной кортикальной костью. Эта анатомическая особенность демонстрирует, что целостность структур апикальной кости играет решающую роль в сдерживании эндодонтических ирригантов. Резорбция кости в определенной степени всегда ожидается при апикальном периодонтите и должна вызывать беспокойство у клинициста. Это открытие было подчеркнуто Salzgeber в 1977 г., который продемонстрировал, что вероятность ирригационной экструзии была выше в случаях с некрозом пульпы и апикальным периодонтитом. Потеря целостности апикальных тканей и тот факт, что некротизированная ткань пульпы менее интактна, чем живая пульпа, а в некоторых случаях даже отсутствует, способствует свободному поступлению ирригантов к апикальному отверстию корневого канала. Недавние исследования Vera et al. по аналогичной методике проанализировали динамику ирригантов с использованием иглы меньшего калибра. По их результатам можно сделать вывод о том, что проникновение ирриганта очень ограничено во время лечения корневых каналов, а также обусловлено образованием пузырьков газа, которые задерживаются в апикальной или даже средней трети. Эти газовые пузырьки, образующиеся в основном за счет выделения аммиака и углекислого газа при растворении ткани пульпы, называются паровыми пробками.