Насколько эффективно мы можем провести обработку каналов?

“Иллюзия фальшивого айсберга”

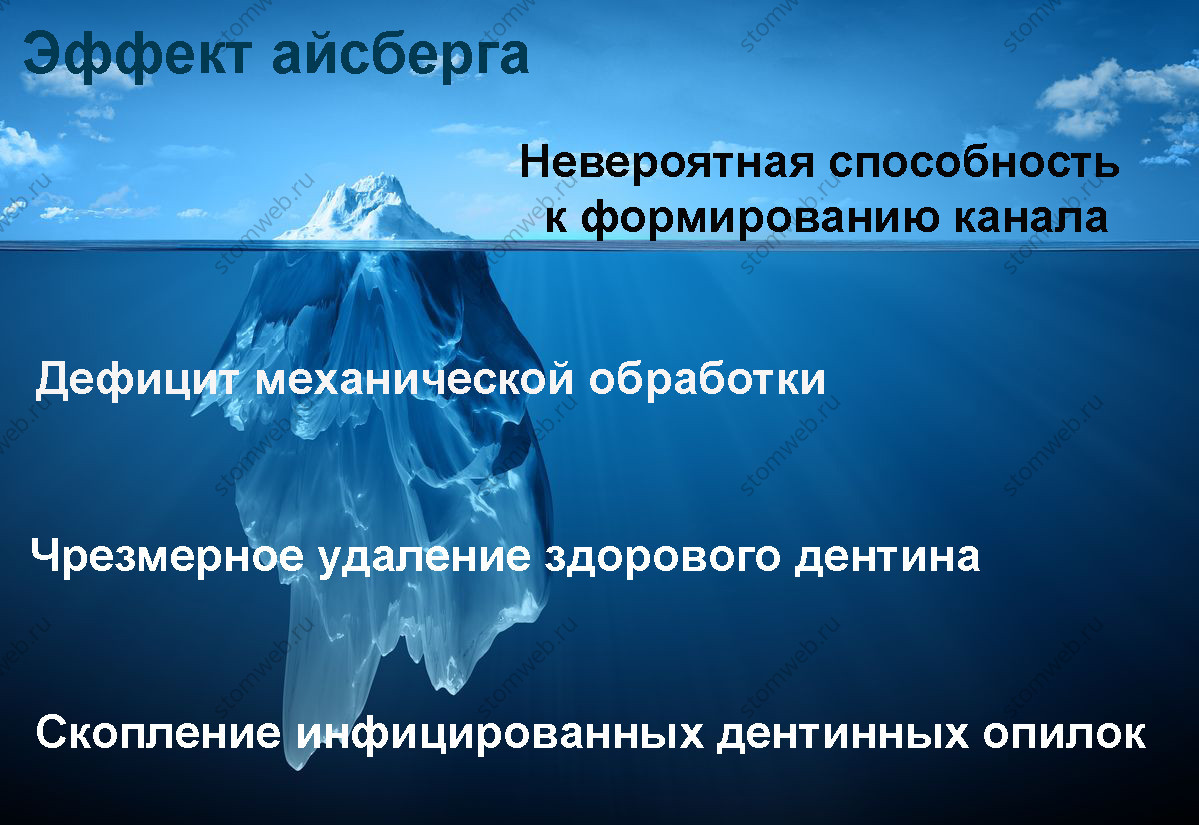

Чтобы описать и обсудить ограничения нынешней технологии инструментальной обработки ротационными Ni-Ti файлами с помощью эндомотора, предлагается обоснование, проводя аналогию с “иллюзией айсберга”, которая обычно не используется в этом контексте. Однако называть современные концепции формирования “Троянским конем” или “Золотом дураков” было бы преувеличением, поскольку никто не станет утверждать, что данные инструменты не имеют достоинств. Тем не менее, в этом разделе рассматриваются недостатки существующих методов формирования корневых каналов.

Как мы учили в начальной школе, над водой видна только часть массы айсберга, а 90% скрыто под поверхностью моря и поэтому невидимо. Айсберг часто используется как метафора успеха в том смысле, что люди не видят, насколько усердно работал человек, и какие жертвы были принесены, чтобы достичь успеха. Если перевести это в контекст инструментальной обработки в эндодонтии, видимые 10% объема айсберга это та часть, которую можно обработать и сформировать безопасно при помощи доступных сегодня Ni-Ti инструментов (рис. 1). Эти особенности можно наблюдать в клинической практике, они радуют врачей и продавцов инструментов, поскольку их можно оценить по множеству случаев, с гордостью представленных в социальных сетях. Однако формирование и обтурация корневого канала до апикальной области и контрольная рентгенограмма, доказывающая успех являются всего лишь мнимыми результатами и связаны только с клиническим успехом в рамках данного протокола формирования канала. Погружаясь под поверхность айсберга, начинают проявляться нежелательные побочные эффекты существующих методов формирования, которые обычно скрыты в клинической практике. Давайте поразмышляем над побочными эффектами методик формирования каналов, которые можно резюмировать следующим образом:

- Недостаточная обработка;

- Избыточное удаление корневого дентина;

- Скопление дентинных опилок в искривленных частях канала.

Рисунок 1. Аналогия с иллюзией айсберга, иллюстрирующая ограничения современной технологии инструментальной обработки ротационными Ni-Ti файлами. Видимые 10% объема айсберга — это потрясающая способность формования и степень безопасности доступных сегодня Ni-Tiинструментов. Эти особенности можно наблюдать в клинической практике. Однако, уходя под поверхность моря, начинают проявляться нежелательные побочные эффекты существующих методов формирования, которые обычно скрыты в клинической практике, а именно дефицит обработки, избыточное удаление корневого дентина и накопление дентинных опилок в искривленных участках канала.

Недостаточная обработка

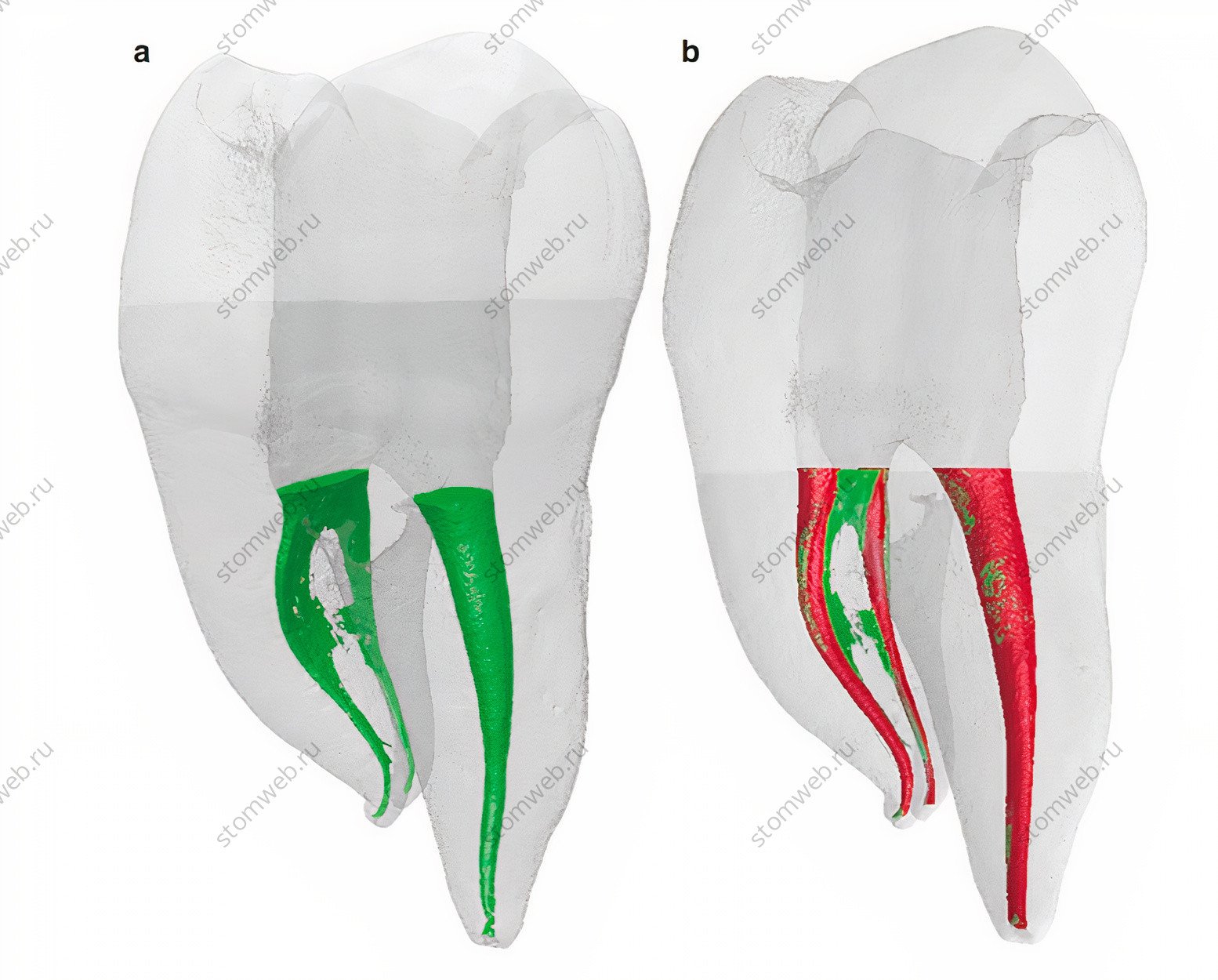

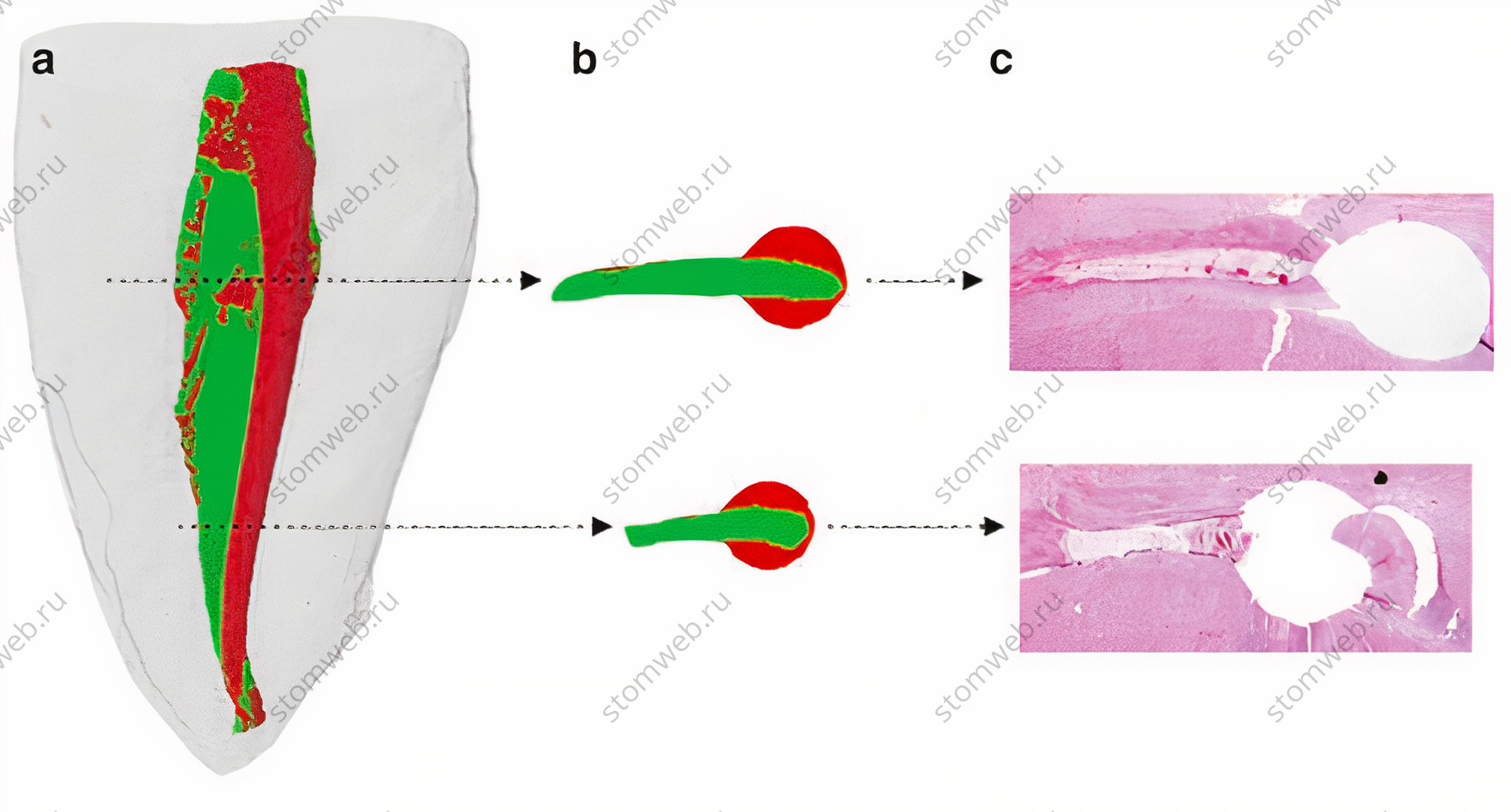

Этот первый побочный эффект является ограничением существующей технологии формирования каналов. Результатом правильной инструментальной обработки должно быть равномерное очищение и выравнивание всего периметра корневого канала — своего рода очищающее действие на стенки канала. Это, в свою очередь, обеспечит эффективное удаление как можно большего количества оставшихся мягких тканей и контаминированного дентина, которые могут вызвать или поддерживать перирадикулярное воспаление, влияя на исход лечения. Однако в настоящее время имеется значительный объем данных (в основном основанных на гистологических срезах и микроКТ-исследованиях), подтверждающих неоптимальную подготовку канала ротационными или реципрокными Ni-Ti инструментами. Фактически, это постоянное явление в эндодонтической практике. Hatton и соавторы были первыми, кто продемонстрировал, что канал очищался лишь поверхностно, а после препарирования инструментами из нержавеющей стали большая часть пульпы осталась в канале, но только после основополагающего исследования Walton в середине 1970-х годов осознание ограничений процедуры очистки и формирования каналов начали проникать в эндодонтическое сообщество. Однако за последние десятилетия появление технологии микроКТ-визуализации в качестве золотого стандарта аналитического инструмента для оценки эндодонтических процедур закрепило доказательства неоптимальности качества инструментальной обработки, о которых сообщалось в предыдущих исследованиях. В целом исследования с использованием микроКТ выявили, что более половины дентинных стенок в каналах овальной формы (от 59,6 до 79,9%) остаются недопрепарированными после инструментальной обработки Ni-Tiфайлами (рис. 2).

Рисунок 2. Репрезентативная трехмерная модель типичного моляра нижней челюсти (а) до (зеленый цвет) и (b) после (красный цвет) препарирования корневого канала, на которой можно наблюдать значительное количество стенок дентина (зеленые области на b), которые остались нетронуты инструментами.

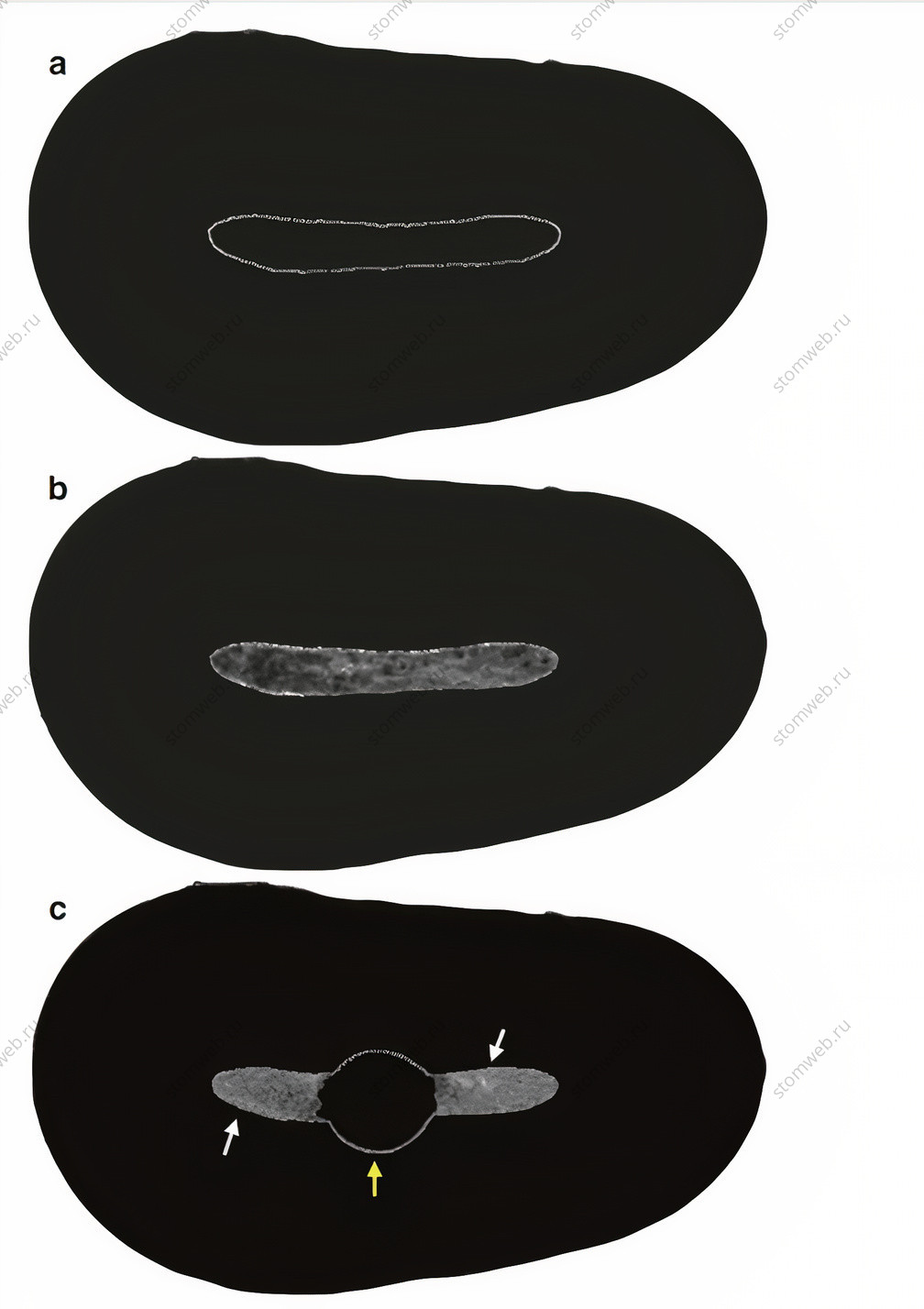

МикроКТ позволяет идентифицировать и количественно оценить участки корневых каналов, которые были инструментально обработаны (только твердые минерализованные ткани), тогда как оставшуюся ткань пульпы обычно оценивают на гистологических срезах, что подтверждает неспособность протоколов формирования способствовать эффективной инструментальной обработке. Недавно в эндодонтических исследованиях был внедрен сложный метод продольной 3D-микроКТ с контрастным усилением (CE-CT) для одновременной оценки качества и количества мягких и твердых тканей. И вновь подтвердилось неоптимальное состояние инструментальной и медикаментозной подготовки канала (рис. 3).

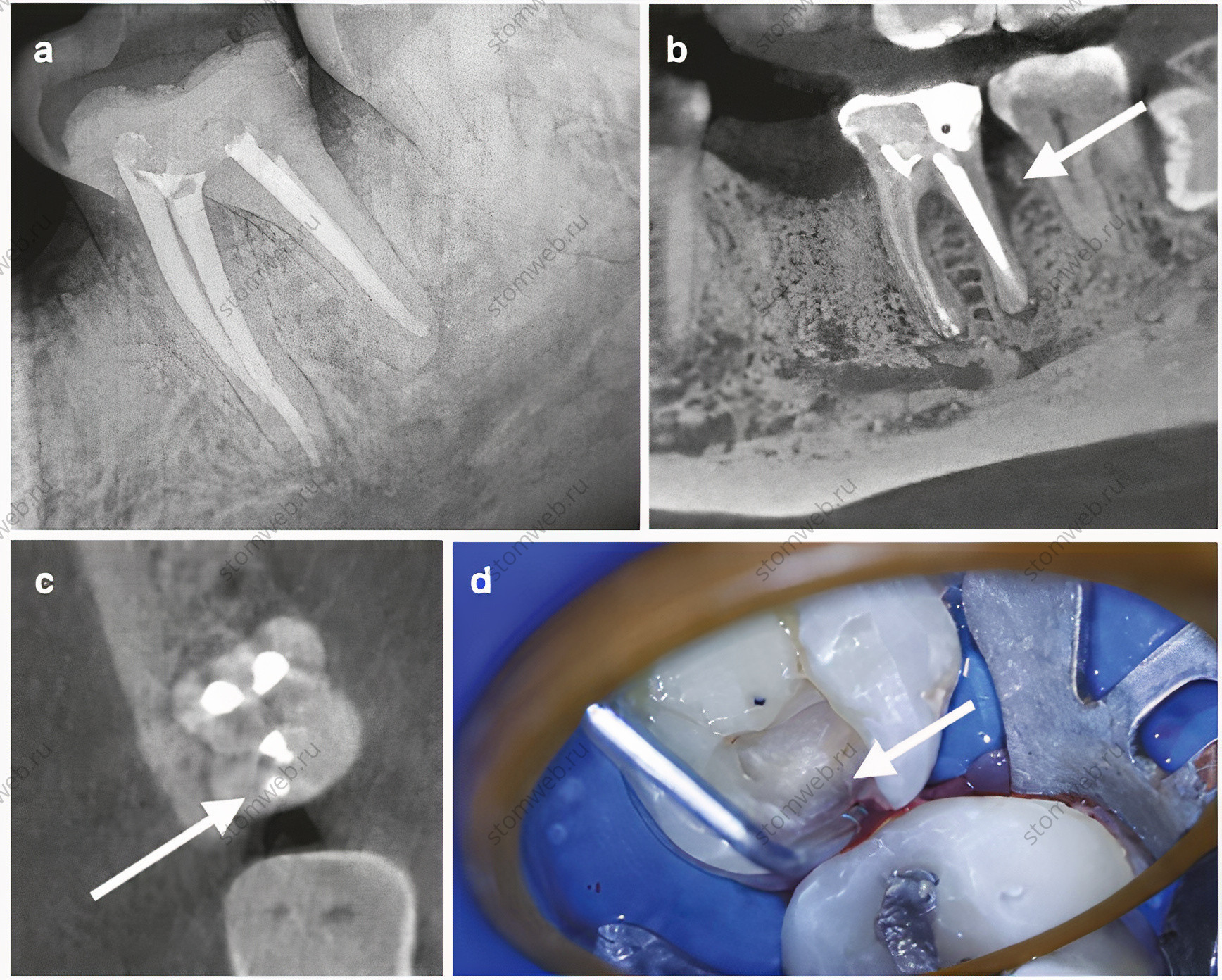

Рисунок 3. (а) Типичные микроКТ-изображения поперечного сечения неокрашенного длинного овального канала (обведен белым), на котором невозможно увидеть ткань пульпы зуба. (b) После применения протокола окрашивания на основе Люголя можно увидеть, что пространство корневого канала полностью заполнено тканью пульпы. Пропитка раствором Люголя делает ткань пульпы зуба способной поглощать рентгеновские лучи и, таким образом, позволяет создавать карту плотности ткани. (c) После инструментальной обработки Ni-Ti файлом в центральной части канала был создан круглый участок (желтая стрелка), при этом не обработаны щечные и язычные расширения (белые стрелки).

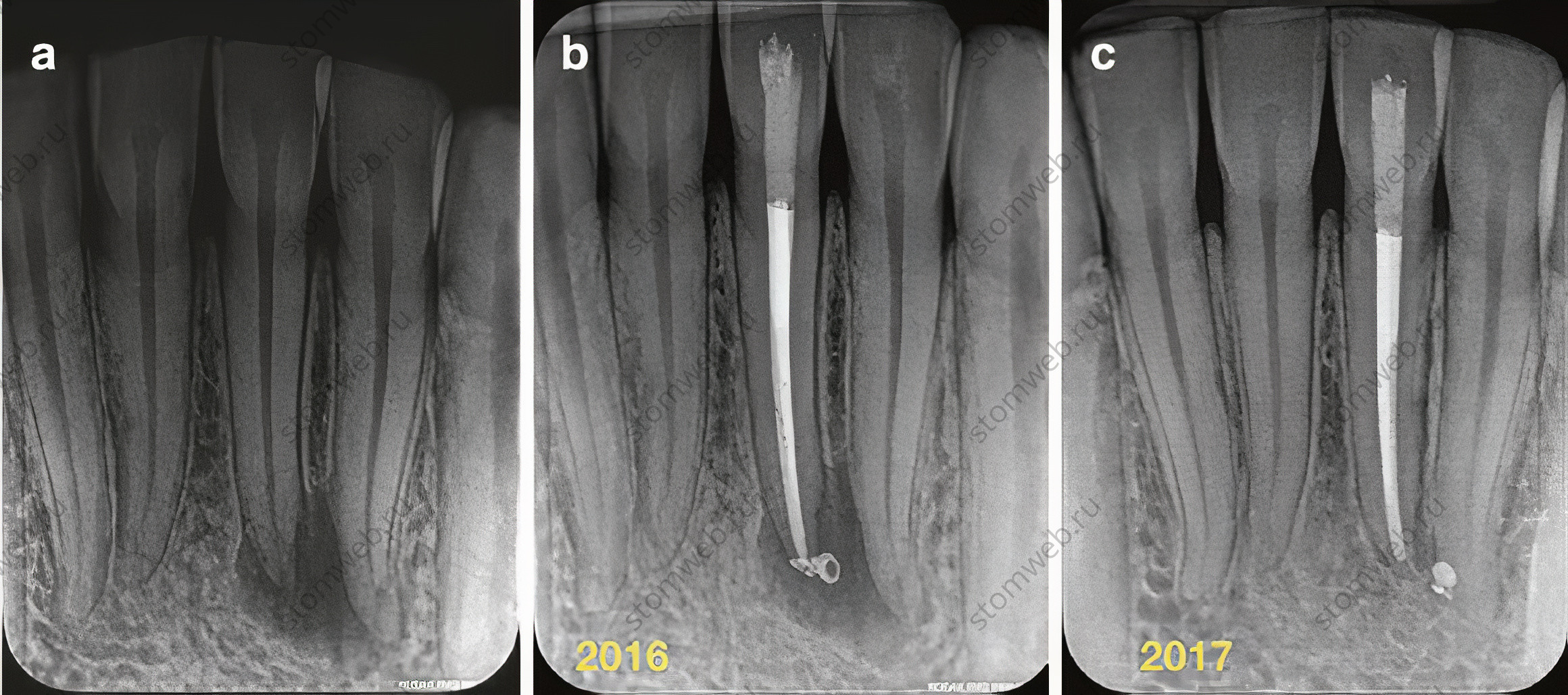

Стоит отметить, что со строго с клинической точки зрения важность этого явления со временем уменьшилась, поскольку его нельзя непосредственно наблюдать на двухмерных периапикальных рентгенограммах, обычно используемых для оценки общего качества лечения корневых каналов. Senia определила диаметр корневого канала как “забытое измерение”, поскольку исследователи и практикующие стоматологи в основном игнорируют его, в то время как Jou и соавторы заявили, что “рабочая ширина” канала обычно недооценивается и не только сложнее, чем вертикальный размер (рабочая длина), но и труднее поддается оценке, поскольку горизонтальный размер значительно варьируется по длине корня (рис. 4).

Рисунок 4. Щёчно-язычные (а, c, e) и мезио-дистальные (b, d, f) рентгенологические проекции трех мезиальных корней различных моляров нижней челюсти, подчеркивающие различия в размерах корневых каналов в зависимости от угла просмотра.

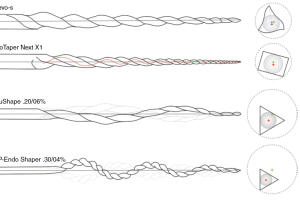

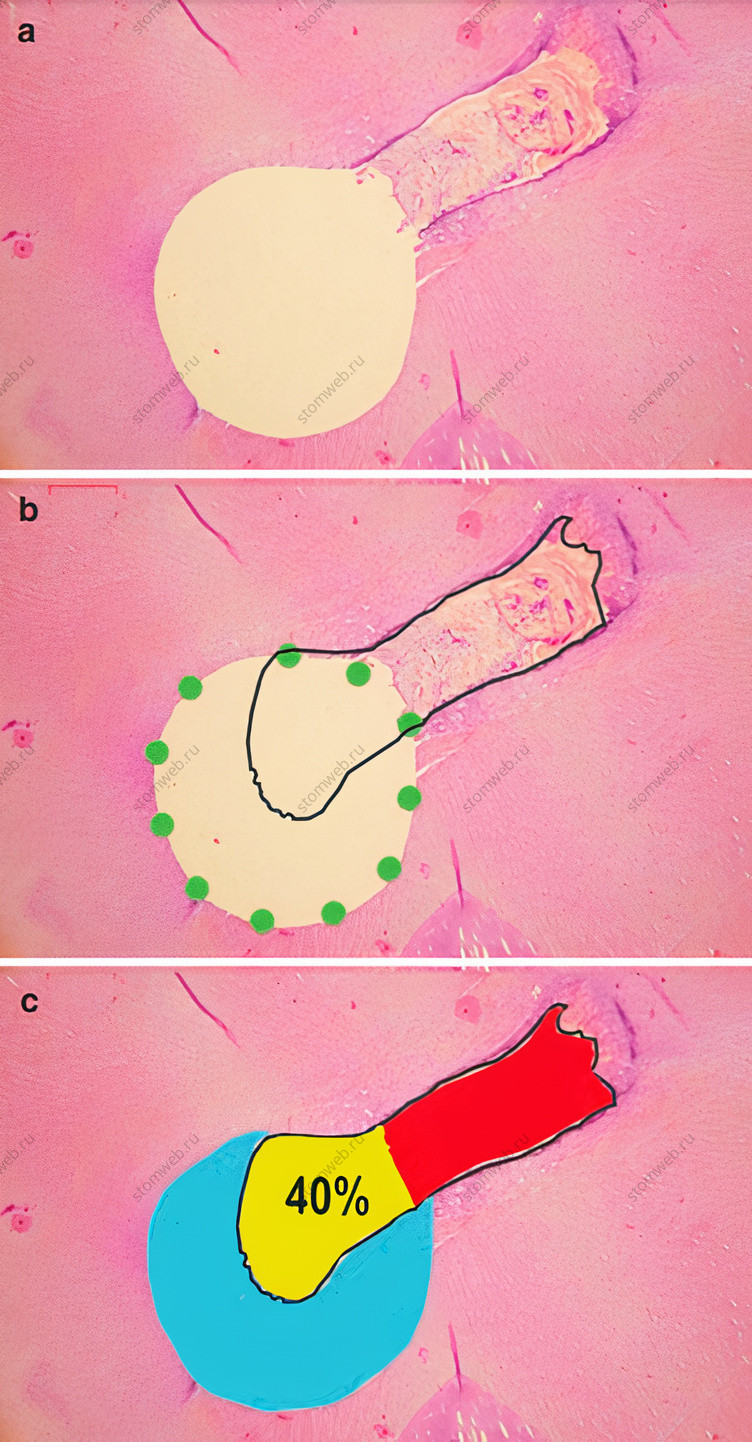

Объяснение этой ограниченной способности к очистке, описанной выше, простое и связано с геометрией современных ротационных Ni-Ti инструментов. Даже те, кто имеет инновационную конструкцию, такие как саморегулирующийся файл или XP-endo Shaper (обсуждаемые далее в этой статье), не способны адаптироваться к неправильной форме поперечного сечения корневых каналов. Конструкции Ni-Ti инструментов у разных производителей в основном схожи: помимо различий в конусности, режущих лезвиях и поперечном сечении, по существу они изготавливаются из прямых металлических заготовок, но всегда имеют круглое поперечное сечение, позволяющее обработать только основной корневой канал, формируя пространство круглой формы и оставляя необработанными щечные и лингвальные продолжения канала, что составляет значительную часть поверхности дентина нетронутой (рис. 5 и 6).

Рисунок 5. (а) Гистологический срез канала овальной формы после его формирования. (b) Черная линия отображает исходную анатомию канала (а) до механической обработки Ni-Ti инструментами. Зеленые кружки очерчивают типичную форму препарирования, выполненную с помощью традиционной системы Ni-Ti файлов. Области механической обработки всегда следуют схеме, показанной зелеными кружками, поскольку Ni-Ti инструменты способны препарировать только пространство основного канала, придавая ему круглую форму, оставляя необработанными его щечные и/или язычные расширения. Это означает, что большая часть здорового дентина срезается (синяя область на с) и в то же время контаминированный дентин остается в стороне (красная область на с). Желтая область (с) показывает, что в этой конкретной анатомии только 40% исходного канала было эффективно обработано с помощью Ni-Ti инструментов.

Рисунок 6. (а) Трехмерная реконструкция однокорневого зуба с использованием микрокомпьютерной томографии до (зеленый) и после (красный) препарирования канала. Зеленый цвет представляет исходную анатомию канала. (b) Наложенные изображения поперечного сечения на среднем уровне корня до (зеленый) и после (красный) препарирования канала. (c) Парные гистологические изображения, показывающие щёчное расширение канала, заполненное тканью пульпы.

Как следствие, вклад инструментальной обработки в контроль инфекционного процесса и удаление органических тканей действительно ограничен и ухудшается в изогнутых или узких каналах. Следовательно, микроорганизмы, оставшиеся в неподготовленных стенках дентина, могут иметь возможность повторно заселить недостаточно заполненную систему каналов, что ставит под угрозу результат лечения.

Избыточное удаление корневого дентина

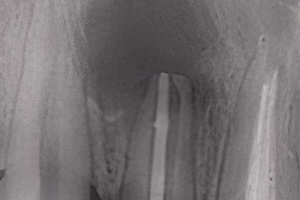

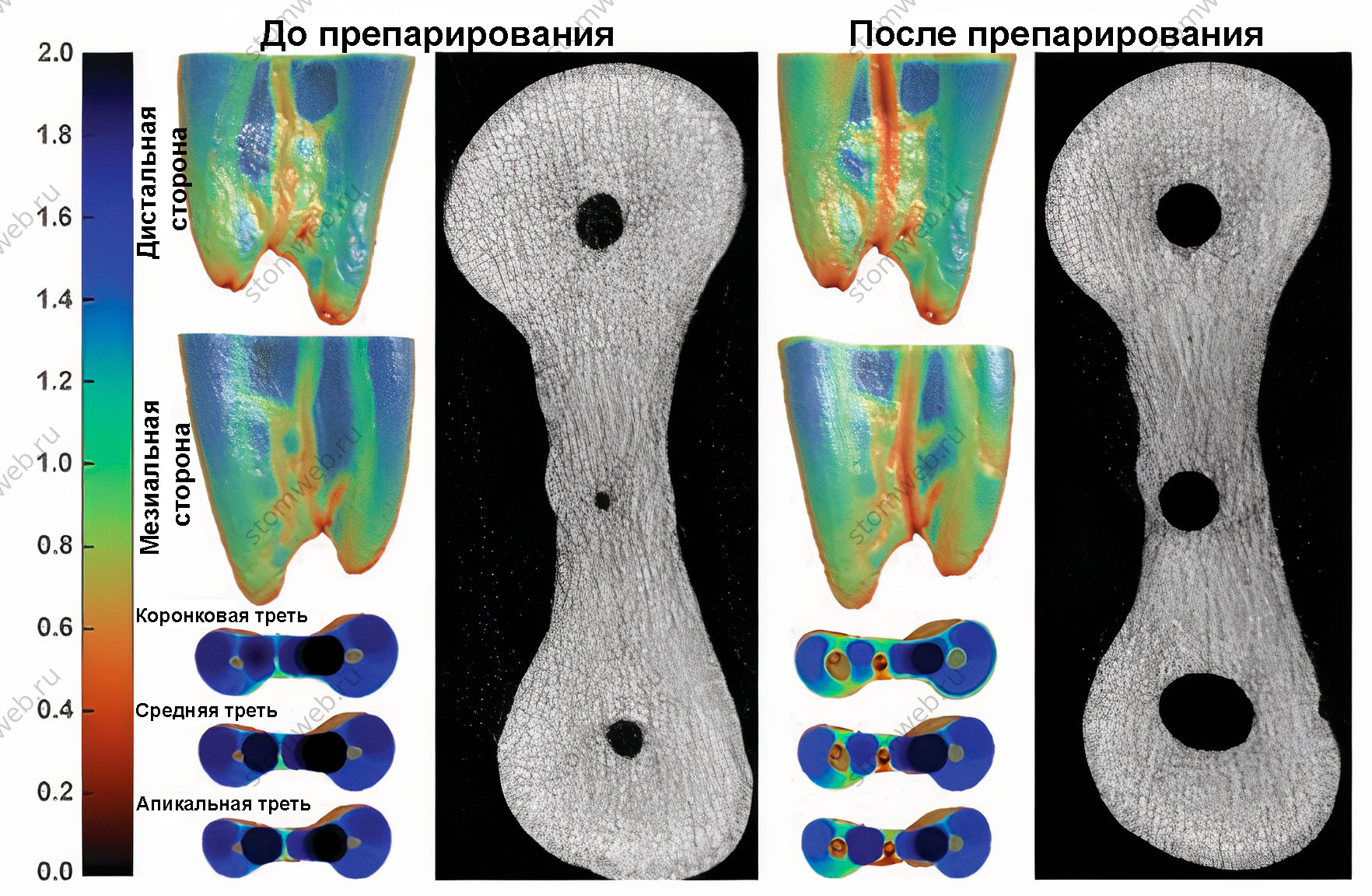

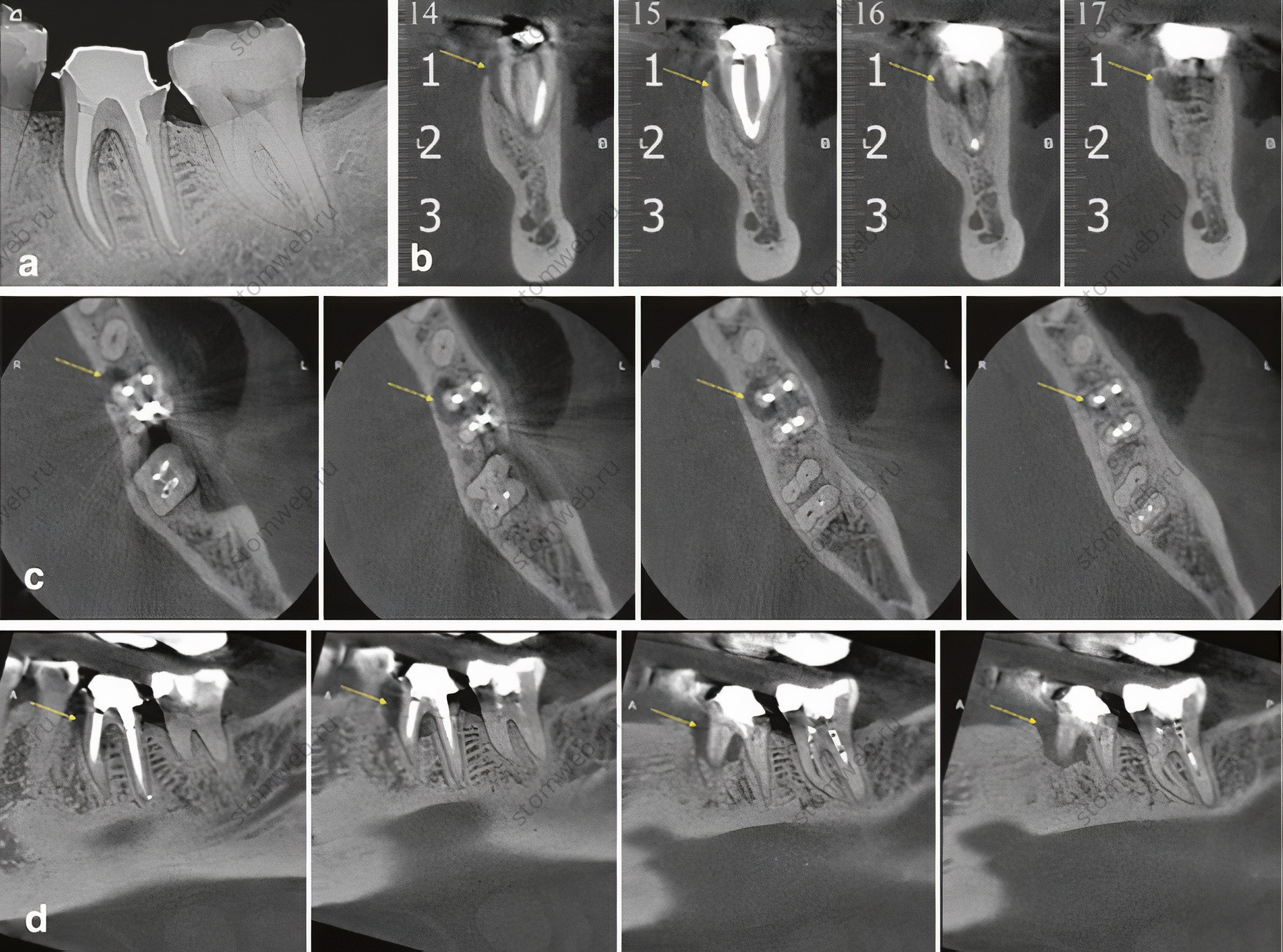

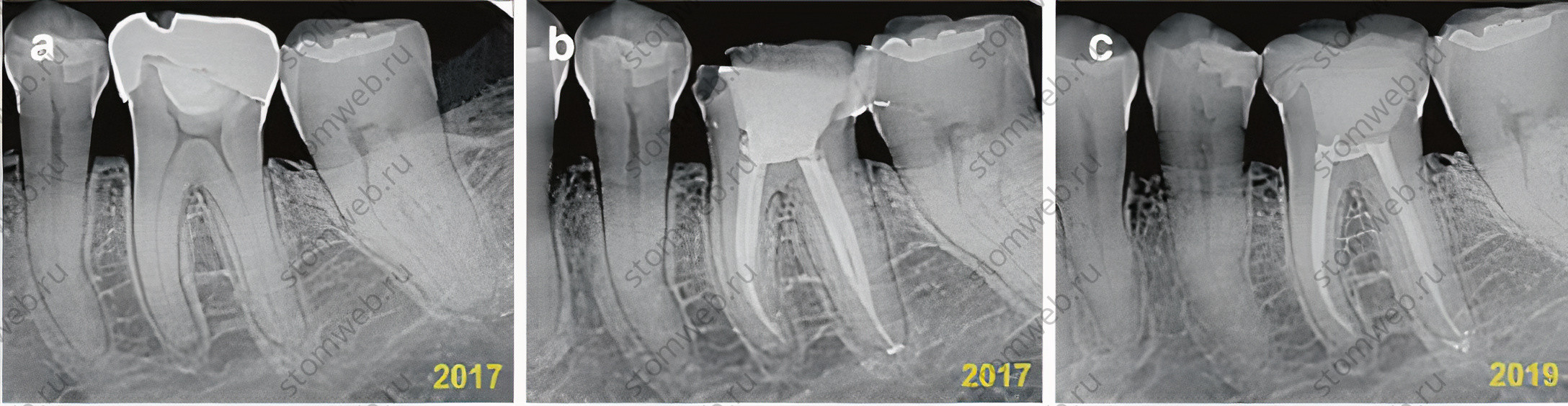

Инструментальная обработка каналов является инвазивной по своей природе. В результате манипуляции удаляется различный объём дентина, поскольку используются разные методики и системы инструментов, которые могут изменить биомеханическую реакцию зубов. Одна из критических точек механического повреждения обычно возникает из-за чрезмерного препарирования и без того тонкой дентинной стенки (рис. 7), что может серьезно поставить под угрозу долгосрочный исход лечения корневых каналов (рис. 8, 9 и 10).

Рисунок 7. 3D-изображения и поперечные сечения, полученные с помощью микроКТ-технологии, мезиального корня нижнечелюстного моляра с 3 корневыми каналами (медиально-щечным, медиально-язычным,дистальным), изображающие толщину дентина с цветовой кодировкой (в мм) на верхнем уровне. дистальный вид корня до и после препарирования ротационным инструментом ProTaper Next X2.

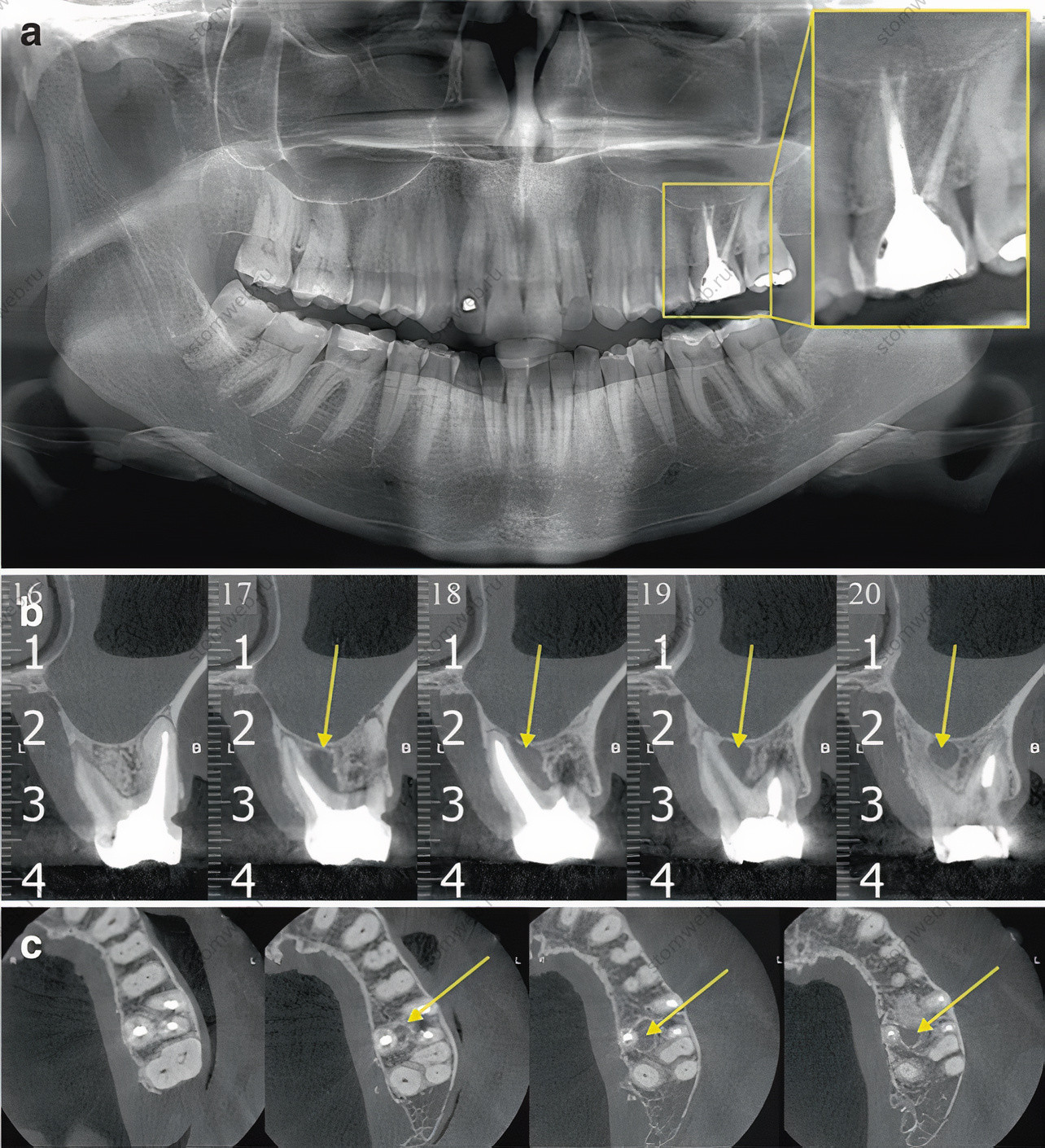

Рисунок 8. (а) Периапикальная рентгенограмма эндодонтически пролеченных зубов с препарированием корневого канала инструментами большой конусности, где наблюдается чрезмерное удаление дентинной ткани, особенно в коронковой трети. (b) Сагиттальное КЛКТ-изображение, показывающее костный дефект на дистальном гребне кости, возможно, связанный с вертикальным переломом (стрелка). (c, d) Аксиальное поперечное сечение КЛКТ и клиническое изображение, показывающее линию перелома на дистальной части коронки (стрелки).

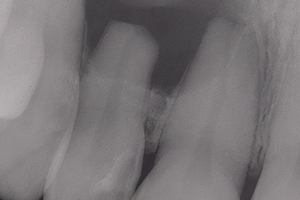

Рисунок 9. (a) Панорамная рентгенограмма, показывающая первый левый моляр верхней челюсти, который был подвергнут эндодонтическому лечению в 1998 году. Пациент вернулся в 2020 году с абсцессом на щечной стороне десны, связанный с этим зубом. (b) Трансаксиальные и (c) аксиальные срезы томографии зуба продемонстрировали массивную рентгенопрозрачную область (стрелки), захватывающую коронковую и среднюю трети небного корня.

Рисунок 10. Первый левый моляр нижней челюсти с диагнозом вертикальный перелом корня. (а) Рентгенограмма до операции, на которой можно отметить атипичное увеличение периодонтального пространства в коронковой и средней трети медиального корня. (b) Трансаксиальные и (c) аксиальные срезы компьютерной томографии, демонстрирующие потерю костной ткани в язычной части медиального корня. (d) Парасагиттальное изображение мезиального корня, показывающее потерю костной массы в области фуркации.

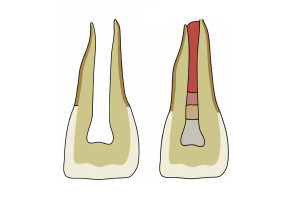

Эффективность механического формирования определяется предоперационными размерами корневого канала, техникой пломбирования и планом восстановительного лечения. Однако наибольшее внимание сегодня уделяется возможности очистить пространство канала, максимально сохранив здоровую структуру зуба (рис. 11, 12 и 13). В этом контексте можно утверждать, что современные методы механической обработки должны сохранять размеры канала как можно меньшими, поскольку инструменты сами по себе неэффективны для очистки и дезинфекции внутренних дентинных стенок в неровных и труднодоступных участках, таких как расширения и перешейки. С другой стороны, механического расширения должно быть достаточно, чтобы создать рабочий путь для ирригации пространства корневых каналов. Для этого необходимо установить минимальный, но оптимальный размер/конусность инструмента, который в настоящее время не подтвержден надежными доказательствами. Как обсуждалось ранее в этой статье, данная проблема существует потому, что современные эндодонтические инструменты не способны идеально адаптироваться к анатомии корневых каналов. Столкнувшись с необходимостью более качественной обработки прикрепленной биопленки путем механического достижения всех стенок корневого канала, избыточное удаление ткани дентина, часто здорового, является результатом любого протокола подготовки, доступного сегодня. Эта проблема усугубляется современными концепциями дезинфекции корневых каналов, основанными на расширении пространства корневых каналов, особенно в апикальной части, для оптимизации внутриканальной дезинфекции.

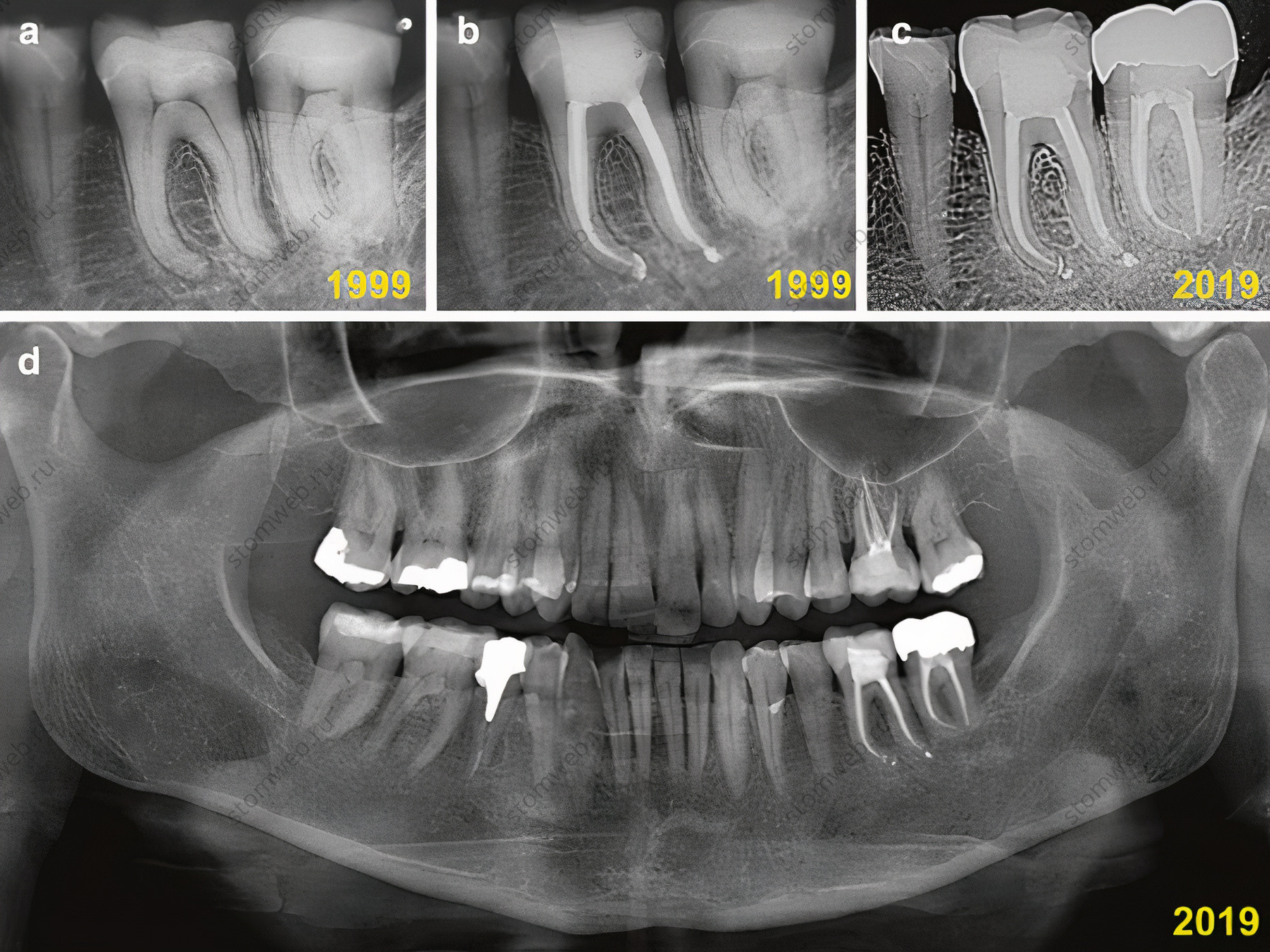

Рисунок 11. (а, b) Первый левый моляр нижней челюсти с диагнозом некроз пульпы и хронический апикальный периодонтит, пролеченный в 1999 году. В то время основной жалобой пациента была боль при накусывании. (c, d) Рентгенографическое наблюдение через 20 лет, показывающее окончательное положение реставрации и полное заживление.

Рисунок 12. (а) Первый левый моляр нижней челюсти с диагнозом некроз пульпы и хронический апикальный периодонтит. Основной жалобой пациента была спонтанная боль. (b) Лечение корневых каналов было проведено в 2017 году. Препарирование канала было выполнено с использованием Reciproc 25 с последующим апикальным расширением инструментами размером 35/02 в мезиальных каналах и 45/02 в дистальных каналах. (c) Последующая контрольная рентгенограмма через 24 месяца показала, что у этого зуба интактное периодонтальное пространство и состоятельная реставрация.

Рисунок 13. (a, b) Центральный резец нижней челюсти с диагнозом некроз пульпы и хронический апикальный периодонтит, подвергнутый эндодонтическому лечению в 2016 году. (c) Рентгенограмма через год, показывающая полное заживление апикального очага поражения.

Постоянно разрабатываются новые инструменты с различной термомеханической обработкой и геометрическим дизайном с целью достижения лучших результатов в препарировании корневых каналов и минимальном удалении дентина.

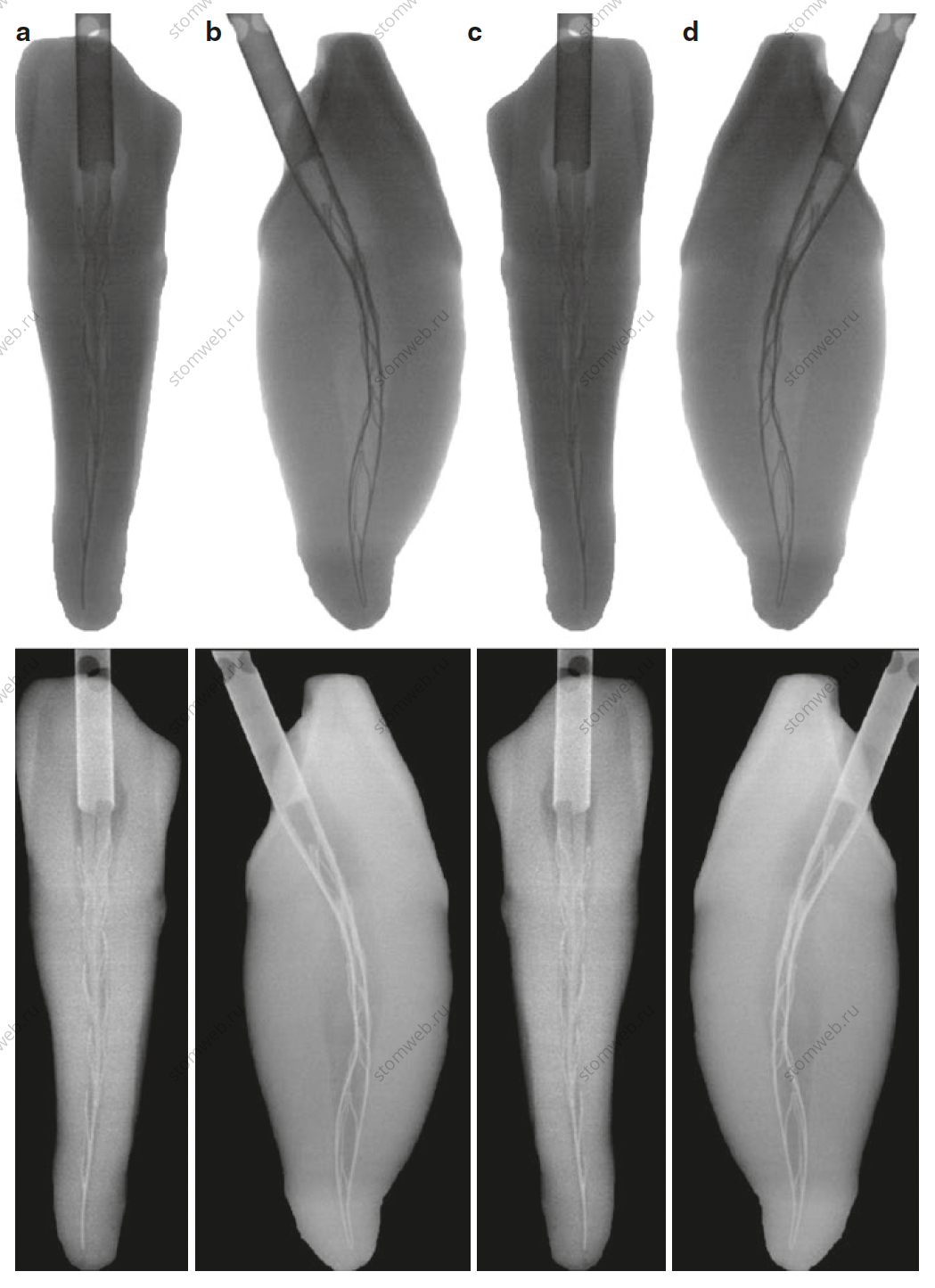

Система Self-Adjusting File (SAF) (ReDent Nova, Ra’anana, Israel) была запущена в 2009 году как инновационное предложение по сравнению с традиционными никель-титановыми ротационными инструментами. SAF представляет собой полый цилиндрический инструмент, созданный на основе никель-титанового стента, то есть решетки со сжимаемыми стенками. Теоретически (и по утверждению производителя), когда корневой канал подготовлен, сжимаемые стенки позволяют инструменту адаптироваться к форме корневого канала как в продольном, так и в поперечном направлении. Другими словами, инструмент SAF трехмерно соответствует корневым каналам с круглым, овальным или плоскоовальным поперечным сечением, сохраняя свою первоначальную форму, удаляя при этом минимальное количество дентинной ткани (рис. 14). Более того, в отличие от всех других систем, представленных на рынке, SAF подает ирригационный раствор через сам инструмент.

Рисунок 14. МикроКТ-срезы, полученные в щечно-язычном (а и c) и мезиодистальном (b и d) направлениях клыка нижней челюсти с инструментом SAF, введенным в его канал. Инструмент SAFбыл разработан как сжимаемый инструмент, способный адаптироваться к круглой, овальной или длинноовальной форме поперечного сечения корневых каналов.

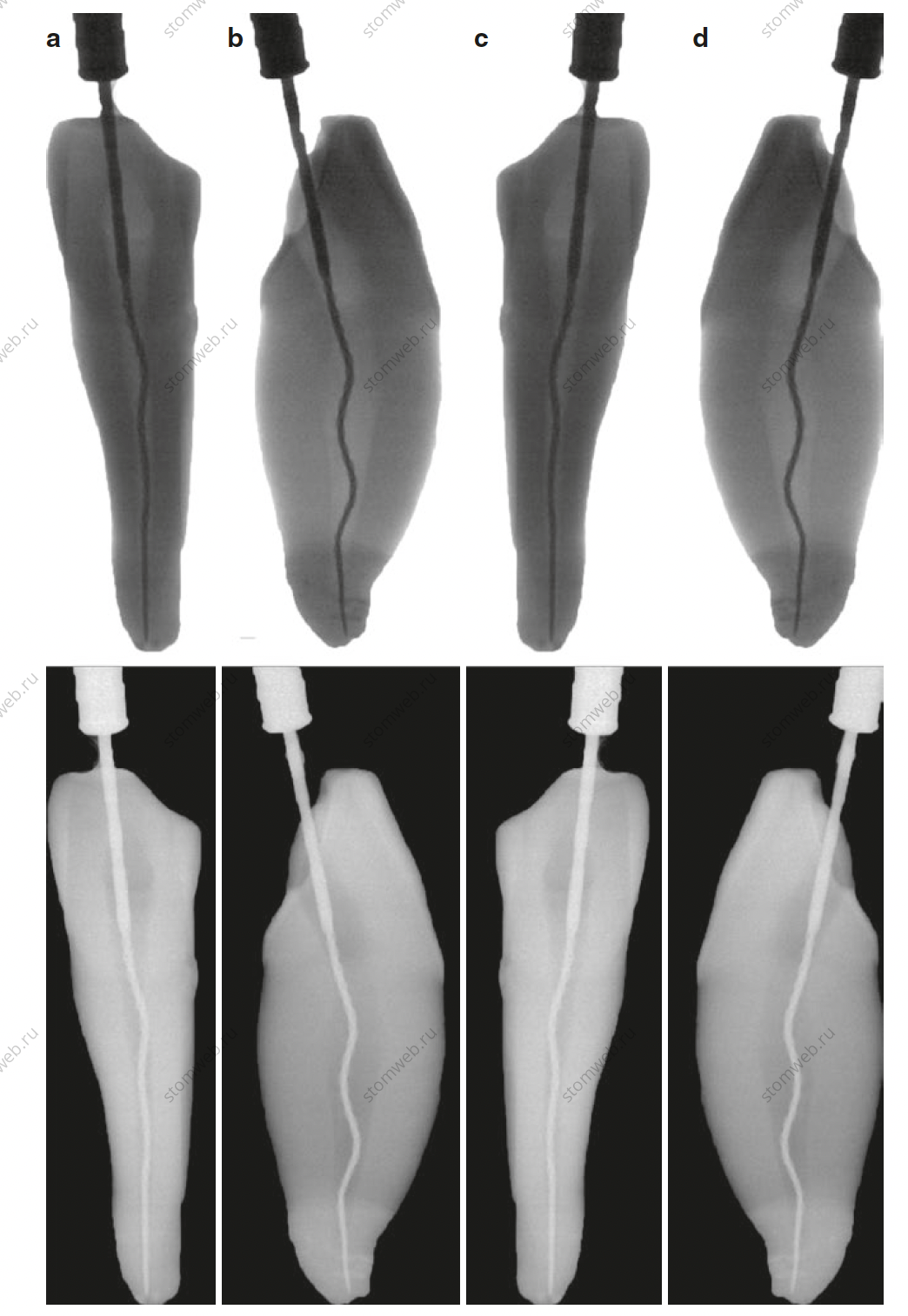

Система XP-endo Shaper (FKG Dentaire, Ла-Шо-де-Фон, Швейцария) изготовлена из сплава MaxWire и, по словам производителя, сжимается и расширяется в зависимости от температуры, достигая областей, недоступных обычным Ni-Ti инструментам. при этом лучше сохраняя дентин (рис. 15).

Рисунок 15. МикроКТ-срезы, полученные в щёчно-язычном (а и c) и мезиодистальном (b и d) направлениях клыка нижней челюсти с инструментом XP-endo Shaper, введенным в канал. XP-endoShaper был разработан с использованием новой технологии Ni-Ti сплава под названием MaxWire. Это инструмент в форме змеи с треугольным поперечным сечением кончика, который совершает эксцентричное вращательное движение, принимая полукруглую форму. Изменение его формы является результатом молекулярной памяти аустенитной фазы Ni-Ti сплава.

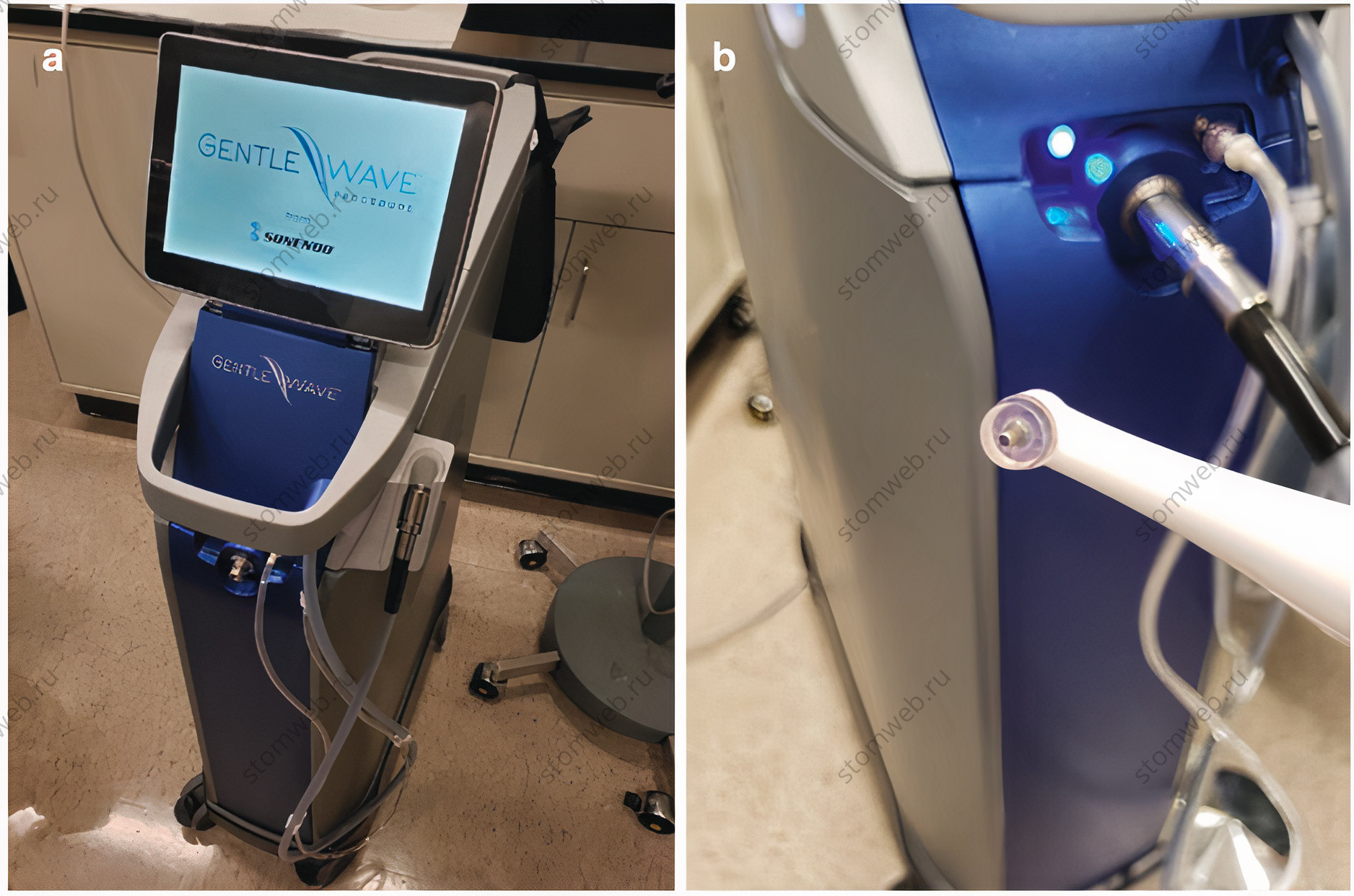

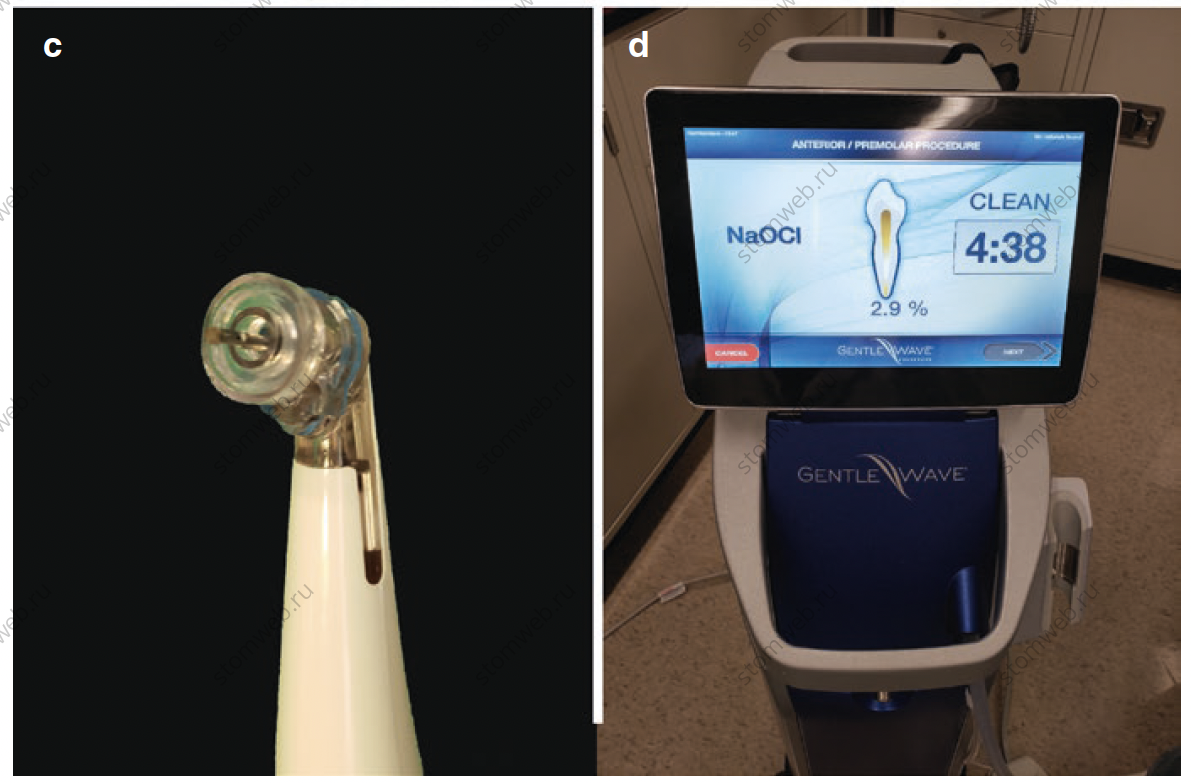

Еще одним предложением по улучшению обработки корневых каналов является система GentleWave(Sonendo, Лагуна-Хиллз, США). Это устройство предназначено для очистки корневых каналов с помощью различных физико-химических механизмов, включая широкий спектр звуковых волн. Мультизвуковые волны инициируются на кончике наконечника GentleWave, который располагают внутри пульпарной камеры. Он подает поток ирригационного раствора в пульпарную камеру, одновременно удаляя избыток жидкости с помощью встроенного всасывающего устройства в наконечнике. При возникновении потока через кончик наконечника поток жидкости взаимодействует с неподвижной жидкостью внутри пульповой камеры, создавая ударные волны, что создаёт гидродинамическую кавитацию. Непрерывное образование микропузырьков внутри кавитационного облака создает акустическое поле с широкополосным частотным спектром, которое распространяется через жидкость по всему каналу без необходимости чрезмерного расширения корневого канала для содействия дезинфекции (рис. 16).

Рисунок 16. (а–d) Система Multisonic Ultraclean или система GentleWave (Sonendo Inc., США). Это устройство состоит из консоли (а), процедурного инструмента, который представляет собой одноразовую насадку, прикрепленную к наконечнику (b), и центрального блока, который содержит три отдельных контейнера для ирригационного раствора, одну канистру для отходов, систему дегазации и генератор давления.

Рисунок 16. (с) Наконечник. (d) Запрограммированный режим ирригации начинается с 3% NaOCl, затем 8% ЭДТА, с промыванием дистиллированной водой между ними и по завершении. Спрей выпускается со скоростью примерно 45 мл/мин и давлением 9000 фунтов на квадратный дюйм. Жидкость из пространства корневого канала непрерывно удаляется из камеры через пятиточечную вентилируемую аспирационную систему, встроенную в герметичную крышку инструмента. (С разрешения Dr. Ordinola-Zapata, США).