ПРОЦЕСС ДИАГНОСТИКИ

Постановка диагноза является частью последовательности шагов или процедур, которые можно назвать “диагностическим процессом”. 11 шагов этого процесса выделены в Таблице 1. Краткое описание процедур осмотра и обследования, используемых в процессе диагностики, представлено в Таблице 2.

Таблица 1 11 шагов «диагностического процесса».

| 1. Опрос – медицинский, стоматологический анамнез и имеющиеся жалобы. 2. Клинический осмотр. 3. Клинические тесты. 4. Проведение рентгенограмм и/или других снимков и их интерпретация. 5. Постановка диагноза/ов. 6. Определение причин(ы) заболевания(ий). 7. Выбор тактики лечения. 8. Обсуждение с пациентом. 9. Доработка плана лечения с согласия пациента. 10. Оценка зуба на возможность восстановления/выбор метода восстановления. 11. Заполнение карты – отметить все критерии и замечания в медицинской карте пациента. |

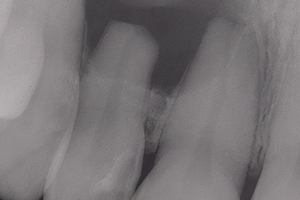

ТАБЛИЦА 2 Краткое описание процедур обследования, которые следует выполнять в рамках любого обычного стоматологического осмотра и диагностики, но особенно при подозрении на патологию пульпы и корневых каналов, периапикальный/перирадикулярный патологический процесс

|

Общий медицинский анамнез: Требуется для всех стоматологических вмешательств Имеющиеся жалобы: Долгосрочный и краткосрочный анамнез; Клинический осмотр: Визуальная оценка тканей на наличие складок, углублений, свищевых ходов, асимметрию лица, припухлостей и т. д.; Клинические тесты: Тесты для определения чувствительности пульпы: Холод (например, CO2 – сухой лёд); Пародонтологическая оценка: Перкуссия; Рентгенологическая оценка: Периапикальные рентгенограммы (во всех случаях); Оценка сохранности зуба Удалите все реставрации, кариес, трещины; |

(Взято у Abbott и Abbott и Yu)

Каждый этап является неотъемлемой частью диагностического процесса. Если один из них пропущен или если получена недостаточная информация, то врачу может не хватить деталей для постановки точного диагноза. Этот процесс можно сравнить с головоломкой, где недостающий фрагмент означает, что головоломка не может быть решена, хотя есть вероятность угадать ответ, который может быть правильным, а может и нет. Аналогичным образом, при диагностике текущего состояния пациента в некоторых случаях возможно “угадать” правильный диагноз, но всегда существует риск ошибиться, что затем приводит к неправильному лечению.

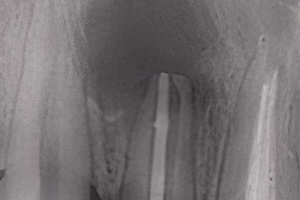

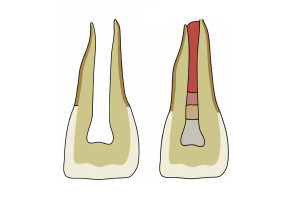

Диагноз будет намного увереннее и надежнее, если будет несколько соответствующих или подтверждающих результатов, а не только один или два. Например, если у пациента нет реакции при тестировании пульпы, перкуссия зуба «отличается» и есть периапикальный очаг радиолюсценции, то диагноз депульпированной, инфицированной системы корневых каналов с хроническим апикальным периодонтитом, вероятно, будет достаточно убедительным или надежным по сравнению с клинической ситуацией, где есть данные только об отсутствии реакции при тестировании пульпы. Последнее может быть ложноотрицательным результатом теста или результатом кальцификации корневого канала.

Рекомендации по Процедуре Консультации

Многие пациенты, приходящие к стоматологу, будут обеспокоены сложившейся ситуацией. Уровень опасений, как правило, выше, когда пациент впервые обращается к конкретному стоматологу, потому что пациент не будет знаком со стоматологом и его/её подходом, способностями, стилем общения и другими моментами. Непонимание может быть еще более усилено, когда пациент испытывает боль, причем больший уровень боли обычно означает большее опасение. Клиницисты должны внимательно относиться к этим аспектам и в общении с пациентом придерживаться успокаивающей и уверенной манеры поведения.

Кабинет большинства стоматологов состоит из стоматологического кресла и различного другого оборудования, окружающего его, таких как стоматологический светильник, стоматологическая установка с различными наконечниками, рентгеновские аппараты, иногда операционный микроскоп и, возможно, различные другие устройства. Это создает ошеломляющее зрелище для пациента, впервые входящего в палату или уже испытывающего страх. Некоторые пациенты могут даже чувствовать себя запуганными, и их уровень беспокойства может возрасти при виде всех этих вещей, окружающих их, когда они сидят в стоматологическом кресле. Также многие стоматологи сидят позади или сбоку от пациента, что не добавляет комфорта пациенту в обсуждении его проблем. Еще хуже, если стоматолог и ассистенты будут носить маски для лица, защитные очки и так далее.

Пациенты, как правило, хорошо знакомы с такой формой консультации, где они сидят за столом лицом к врачу, который задаёт им различные вопросы об их текущем состоянии, прежде чем они приступят к осмотру. Стоматологи в идеале должны придерживаться такого подхода, так как более вероятно, что пациент будет более расслаблен и тогда общение пройдет эффективнее. Процесс сбора подробного медицинского и стоматологического анамнеза и получения подробной информации о жалобе пациента требует эффективной коммуникации. Этого легче достичь в обстановке, не представляющей угрозы, когда практикующий врач демонстрирует сочувствие и заботу о пациенте.

Как только в ходе коммуникации от пациента будет получена достаточная информация, врач должен быть в состоянии поставить предварительный диагноз, который подскажет ему какое клиническое обследование и тесты необходимо выполнить. Пациенту объясняется характер обследования, а также сообщается, что необходимо сделать рентгенограмму. Именно на этом этапе пациенту может быть предложено пересесть в стоматологическое кресло для обследования.

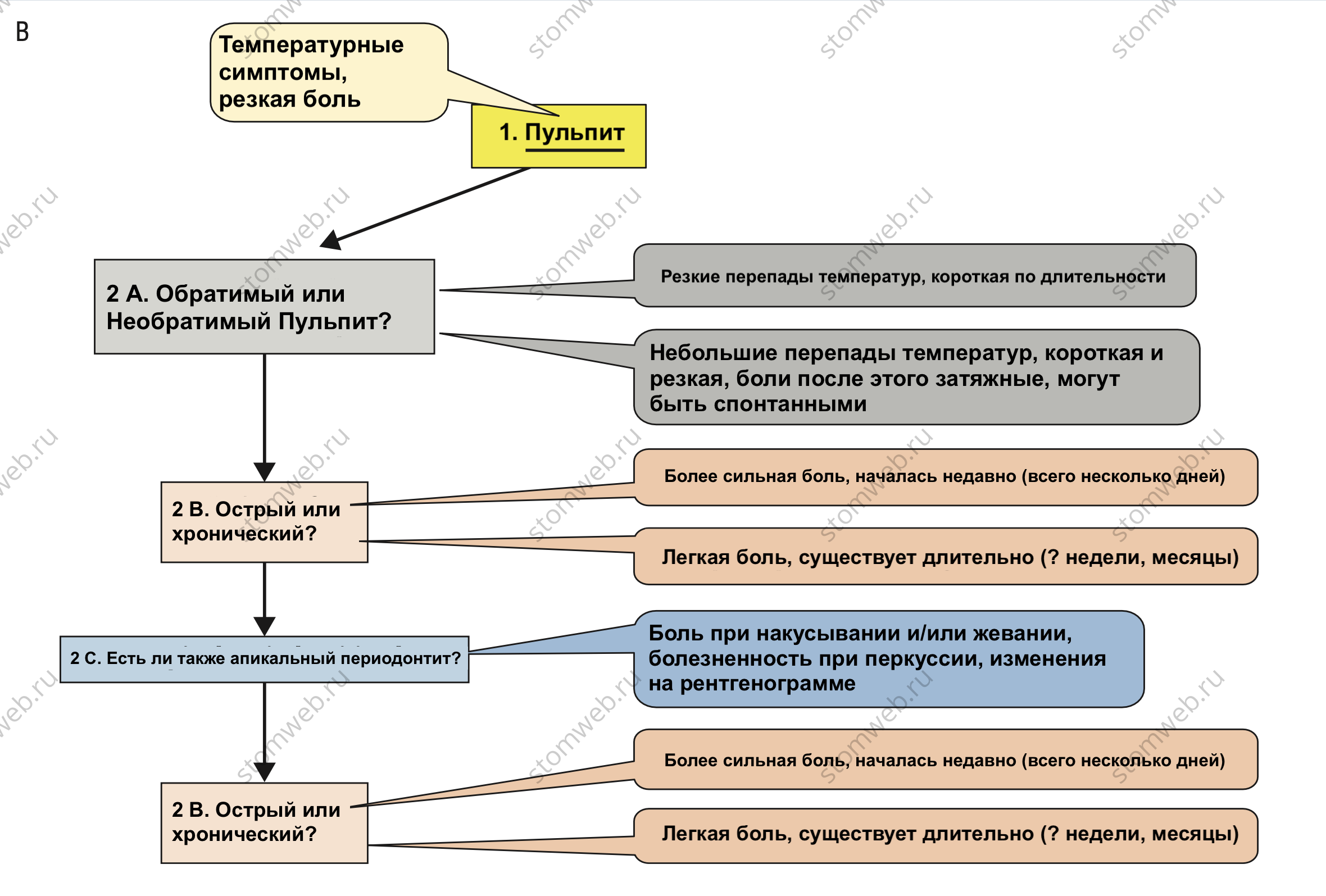

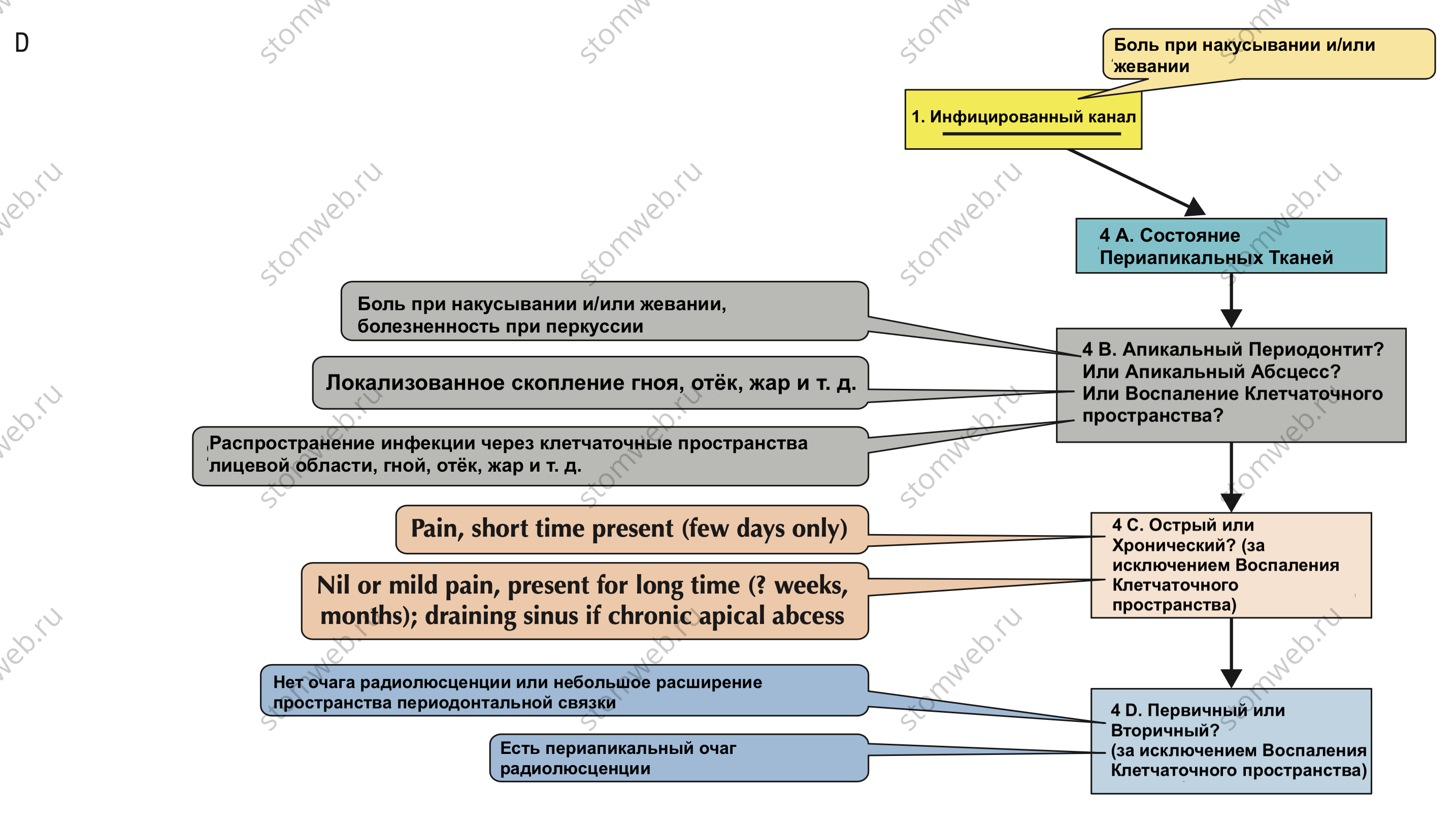

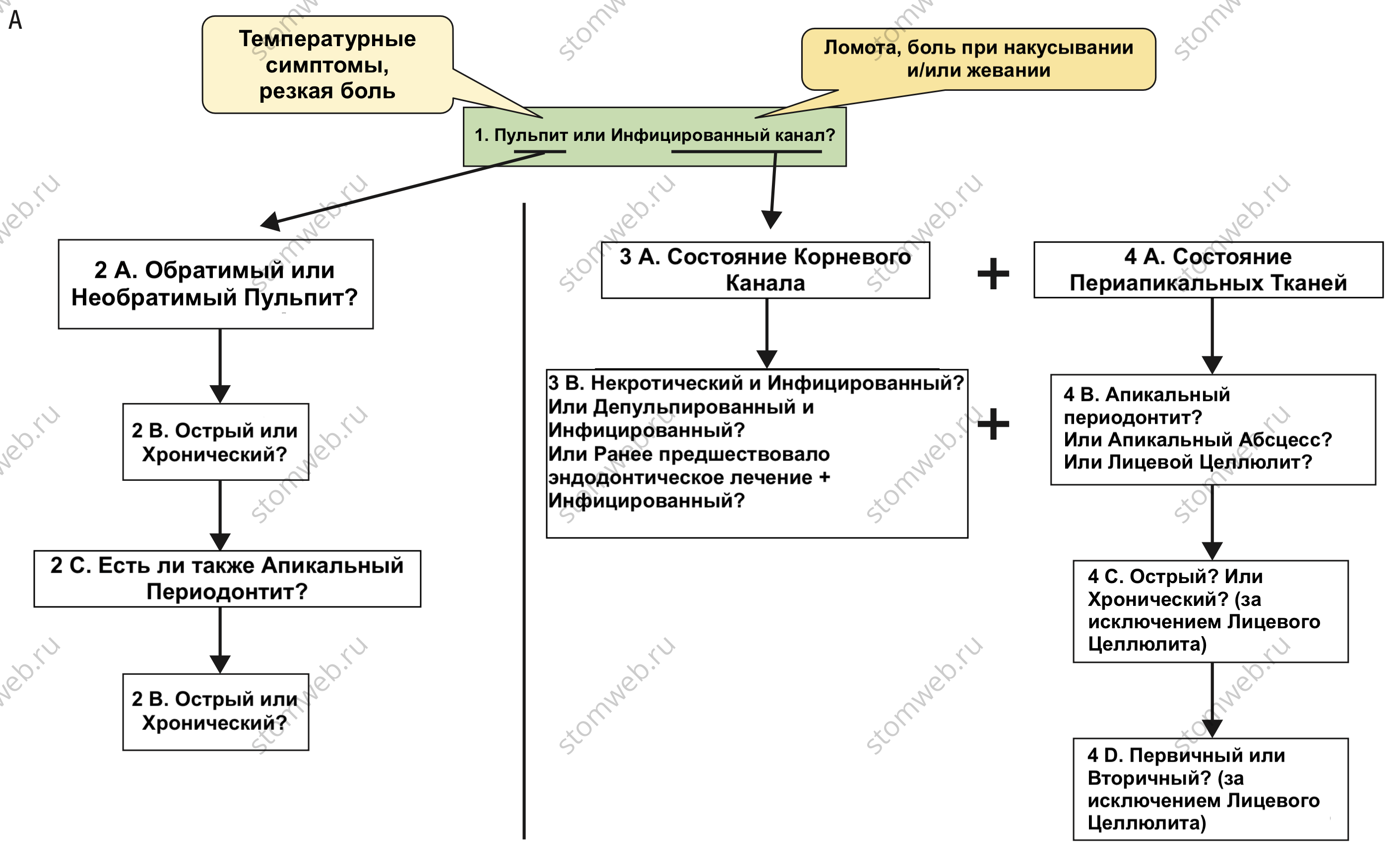

Когда у пациента появляется боль, связанная с патологией пульпы/корневого канала, периапикальным/перирадикулярным заболеванием, следует придерживаться системного подхода к диагностике. Конкретные симптомы и признаки помогут поставить диагноз, как показано на Рисунке 1. Первое - является ли боль результатом пульпита или инфицированной системы корневых каналов (подразумевающей периапикальные симптомы) — это может быть первоначально установлено на основании истории болезни и симптомов. Если боль пульпарного характер, то врач должен решить, является ли пульпит обратимым, необратимым, острым или хроническим, а также присутствует ли апикальный периодонтит (острый или хронический). Если боль является результатом инфицирования системы корневых каналов, то у пациента могут проявляться различные симптомы, которые можно определить с помощью анамнеза, тестирования пульпы и рентгенограмм. Затем необходимо оценить ткани периодонта, чтобы определить, является ли проблема результатом апикального периодонтита, абсцесса или целлюлита, и является ли это состояние острым (первичным или вторичным) или хроническим по своей природе.

Клиническое обследование должно проводиться последовательно, как описано ниже. Клиническое обследование позволяет клиницисту:

Установить точный диагноз — обратите внимание, что при работе с пульпой, корневыми каналами и перирадикулярными состояниями всегда должно быть по крайней мере два диагноза, то есть состояние пульпы (или системы корневых каналов) и состояние периапикальных/перирадикулярных тканей;

Определить причину(ы) состояния(ий)/болезни(ей);

Оценить общее состояние полости рта;

Определиться с подходящим лечением для существующей проблемы.

После завершения клинического обследования пациент должен быть приглашен обратно в консультационную зону/за стол для обсуждения результатов, диагнозов и вариантов решения проблем(ы). Другие вопросы, такие как затраты и дальнейшее восстановление зуба, также должны быть обсуждены на этом этапе, чтобы пациент мог дать полностью информированное согласие на лечение.

Как только пациент дал согласие на лечение, он может вернуться в стоматологическое кресло для начала лечения или, при необходимости, могут быть назначены дальнейшие приемы.

РИСУНОК 1 Следует применять системный подход в диагностике, если у пациента боль, связанная с патологией пульпы, корневого канала или периапикальных/перирадикулярных тканей. При постановке диагноза помогут специфические симптомы и признаки. А. Первая мысль – боль является следствием пульпита или инфицированной системы корневых каналов? На что указывают периапикальные симптомы? В. Если боль пульпарного происхождения, то врач должен определить обратимый это пульпит или необратимый, острый или хронический, есть ли также апикальный периодонтит (острый или хронический) (Продолжение на лицевой странице)

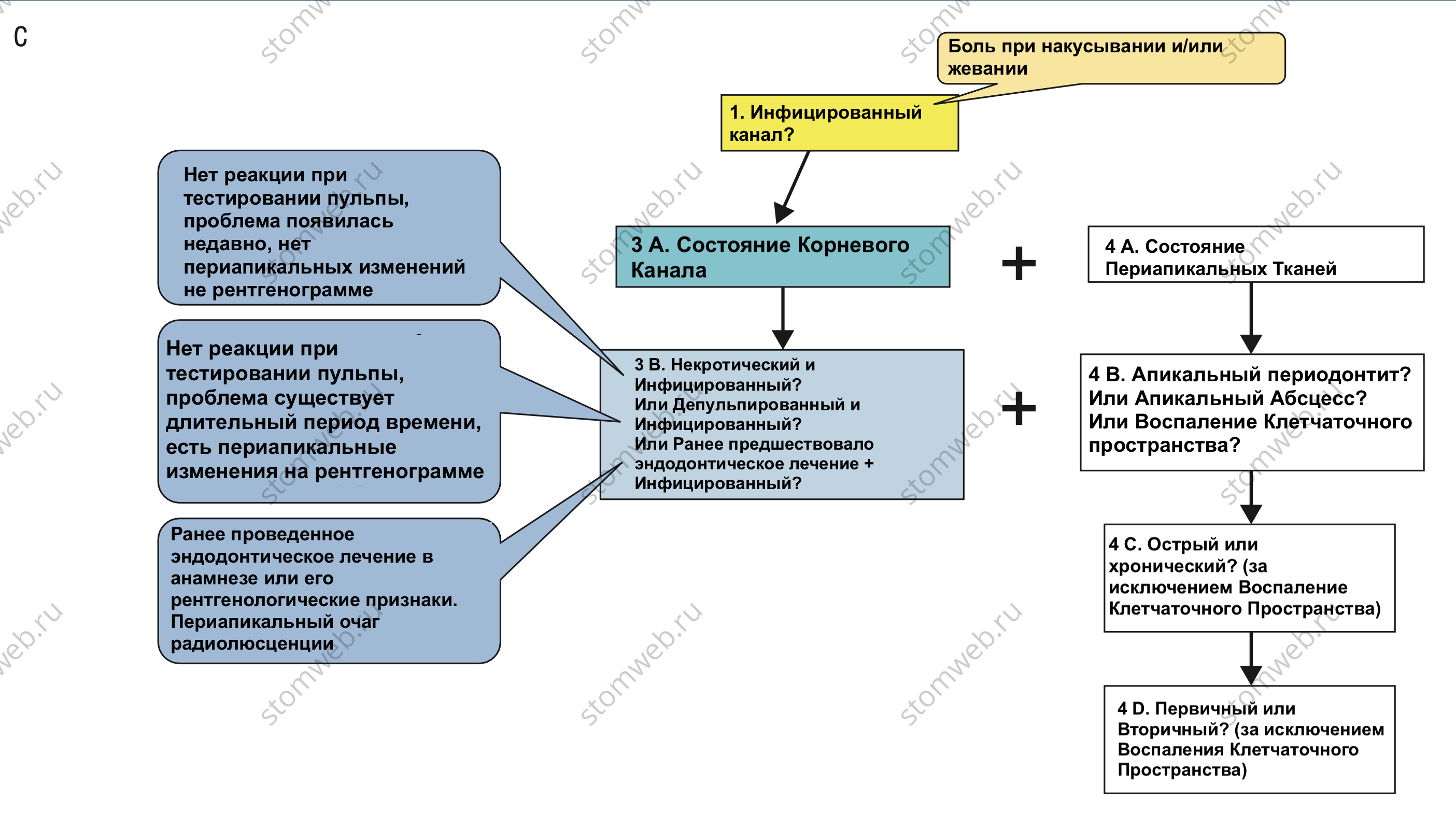

РИСУНОК 1 (Продолжение) С. Инфицированная система корневого канала может быть представлена в различных вариантах, которые отличаются анамнезом, результатами тестирования пульпы и рентгенограммами. D. Периапикальные ткани должны оцениваться для того, чтобы понять, есть ли апикальный периодонтит или абсцесс/целлюлит, острый он (первичный или вторичный) или хронический.

Анамнез

Медицинский Анамнез

Состояние здоровья пациента является важным аспектом, который следует оценивать в рамках всех стоматологических осмотров. Как правило, всё начинается с того, что пациент заполняет письменную анкету, и существует множество примеров таких анкет. Большинство стоматологических учреждений (например, кабинеты в школах, больницы) будут иметь свои собственные версии, и многие профессиональные стоматологические организации разработали свои бланки истории болезни. Цель истории болезни - выявить любые риски, которым пациент может подвергнуться во время лечения зубов, и предупредить врача о любых мерах предосторожности, которые необходимо принять. История болезни также может предупредить стоматолога о любых рисках, представляющих опасность для доктора и других сотрудников. Поскольку лечение корневых каналов и другие эндодонтические процедуры не вызывают каких-либо существенных опасений, отличающих их от другого стоматологического лечения, можно использовать обычную форму истории болезни. История болезни должна включать вопросы о любых лекарствах, принимаемых пациентом —назначенных по рецепту, отпускаемых без рецепта и альтернативных лекарства. Тема сбора анамнеза и заболеваний, влияющих на лечение зубов, хорошо обсуждается в различных источниках и не будет здесь подробно обсуждаться.

Особые лекарства, вызывающие беспокойство при лечении заболеваний пульпы, корневых каналов и перирадикулярных заболеваний — это антибиотики, анальгетики и противовоспалительные средства. Некоторым пациентам, возможно, были назначены эти препараты или они могли самостоятельно назначить их себе до обращения к стоматологу. Антибиотики обычно не назначаются, и их чрезмерное применение во многих отношениях проблематично. В частности, у пациентов могут развиться устойчивые штаммы бактерий, которые могут поставить под угрозу планируемое лечение корневых каналов. Неправильное применение антибиотиков часто встречается даже при таких заболеваниях, как пульпит — пациентам следует рекомендовать прекратить прием антибиотиков, если они действительно не показаны. Если они необходимы, то врачу, возможно, потребуется сменить антибиотик, если текущий не эффективен.

Если пациент принимал анальгетики и/или противовоспалительные средства до консультации, то это может дать некоторое представление о тяжести боли, а также о восприятии боли пациентом и его механизмах преодоления боли. Некоторые лекарства могут также влиять на результаты процедур тестирования пульпы, что затем может повлиять на постановку диагноз.

Стоматологический анамнез

У пациента следует тщательно собрать стоматологический анамнез, чтобы врач мог оценить отношение пациента к стоматологам в целом. Такие детали как: когда пациент последний раз был у стоматолога?, какое проводилось лечение?, почему оно проводилось?, какие симптомы предшествовали?, как часто пациент проходит проф.осмотры у стоматолога? или же он посещает его только при появлении проблем?, каковы его гигиенические привычки (регулярность, метод чистки, использование флосса)? и так далее – всё это ценная информация для врача, которая может учитываться при формулировании плана лечения.

Имеющиеся Жалобы

У пациента следует выяснить причину обращения за стоматологической помощью. Если пациент обращается для регулярного проф.осмотра, то, возможно, у него нет состояния, которое требовало бы внимания. Однако, если присутствует боль, требуется больше деталей.

Вначале следует задать общие вопросы (или открытые вопросы), чтобы побудить пациента описать боль или имеющуюся проблему своими словами. Во время прослушивания, врачу необходимо вычленить ключевые симптомы или моменты, которые в дальнейшем помогут ему в постановке диагноза.

Наводящих вопросов следует избегать везде, где это возможно, поскольку многие пациенты будут отвечать так, как, по их мнению, хочет стоматолог, в то время как разрешение пациенту изложить свою проблему без прямых подсказок, как правило, более надежно. Например, попросите пациента описать боль прежде, чем спрашивать резкая ли она. Другой пример – спросите пациента, что вызывает боль до того, как уточните, вызывают ли боль холодные напитки.

Если пациент жалуется на боль, всегда необходимо спрашивать о том, какую именно боль он испытывает. Эти вопросы включают в себя: что вызывает боль?, какова природа боли? (резкая, тупая и т.д.), и сколько она длится? Существует множество состояний в стоматологии и полости рта, которые могут вызывать боль. Каждое имеет характерные признаки, хотя и могут походить друг на друга. Следовательно, чем больше информации собрано, тем точнее диагноз.

Пациенты будут часто использовать термин «чувствительность», но он может иметь несколько значений и указывать на различные состояния. К примеру, чувствительность от холодного или горячего обычно указывает на пульпит (обратимый или необратимый), чувствительность от сладкого – на дефект пломбы (что приводит к обратимому пульпиту), чувствительность при накусывании может указывать на трещину бугра (что приводит к пульпиту) или же на острый апикальный периодонтит. Следовательно, у пациента необходимо уточнить «что вы понимаете под словом «чувствительность»? для того, чтобы получить более полную картину. Это также позволит врачу избежать путаницы в общении с пациентом.

При сборе анамнеза следует включать вопросы о недавнем стоматологическом лечении, особенно в отношении имеющейся проблемы. К примеру, если пломба была поставлена недавно другим врачом, зуб может оказаться пульпитным. Понимание причин (почему поставили пломбу?) и знание (какие симптомы были до лечения?) важны при анализе ситуации. В большинстве случаев пациенты будут описывать симптомы прогрессирования патологии пульпы буквально как по учебнику, таким образом, облегчая диагностику.

Как только собран детальный анамнез, возможна постановка предварительного диагноза. На этом этапе должно быть как минимум два предварительных диагноза – один для пульпы (если пульпа присутствует, в противном случае - для корневого канала) и другой для периапикальных/перирадикулярных тканей. Предварительные диагнозы основываются на том, что пациент рассказал стоматологу – следовательно, ценность сбора анамнеза не следует недооценивать. Как только врач мысленно поставил предварительный диагноз, можно приступать к осмотру и диагностике (это поможет определиться с тестами и процедурами).

Клинический Осмотр

Клинический осмотр в идеале должен включать наружный осмотр мягких тканей лица, губ, и зубов. Однако, при оказании неотложной помощи или при болевом синдроме, ограниченный осмотр приемлем для постановки диагноза и лечения существующей проблемы. В этом случае всесторонний осмотр можно провести позднее.

Короткий стоматологический осмотр должен включать обследование мягких тканей, чтобы исключить такие патологии полости рта как рак или язвы, которые могут оказаться источником боли. Обследование всех зубов следует проводить для того, чтобы определиться с главным и/или неотложным состоянием, которое требует внимания. Такое обследование также позволит врачу сделать заключение о состоянии здоровья полости рта пациента в целом, что в дальнейшем поможет при планировании лечения.

Затем мы можем переместиться на интересующую нас область, держа в голове предварительный диагноз. Это помогает определиться с наиболее подходящими клиническими тестами для данного состояния. К примеру, если предварительный диагноза острый необратимый пульпит, то наиболее надежным тестом является тестирование пульпы, в то время как при депульпированной, инфицированной системе корневого канала с хроническим апикальным периодонтитом больше информации даст рентгенологическое обследование. Это не значит, что не нужно проводить полное обследование. Скорее имеется ввиду, что должны быть выполнены все виды тестирований, но относительный вес информации, полученной в результате каждого теста, будет варьироваться в зависимости от различных условий.

Общие цели диагностического обследования двоякие. Первая цель – получить объективные данные из симптомов пациента и клинических признаков, таких как результаты диагностических тестов. Вторая цель – воспроизвести основную жалобу пациента при возникновении боли. Если пациент испытывал боль и её невозможно воспроизвести в клинических условиях, то следует с осторожностью выбирать тактику лечения, так как оно может и вовсе быть лишним.

Для обследования зубов с состояниями пульпы, корневого канала или перирадикулярных тканей проводятся следующие тесты и процедуры:

Внеротовой Осмотр

Осмотр лица проводится вначале, во время сбора медицинского и стоматологического анамнеза. Обычно отёк заметен, но иногда он может быть незначительным. Когда пациент садится в стоматологическое кресло, доктор должен взглянуть на пациента сзади и сверху, чтобы увидеть есть ли какая-то асимметрия между двумя сторонами лица. Если обнаруживается какой-либо отёк, его необходимо пропальпировать, чтобы определить плотный он или мягкий, есть ли болезненная флюктуация, горячий ли он при дотрагивании, какой оттенок кожи в этой области (красный или какого-то другой). Также следует пропальпировать лимфатические узлы головы и шеи у каждого пациента, имеющего инфекционный или воспалительный процесс. Следует оценить степень открывания рта, чтобы определить есть ли тризм, который может затруднять лечение, особенно, при отёке, связанном с апикальным абсцессом или воспалением клетчаточного пространства.

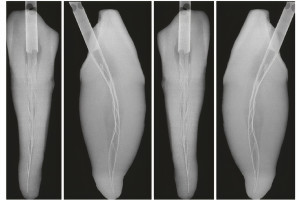

Лицо следует осмотреть на наличие внеротовых свищевых ходов или признаков рубцов, которые могут указывать на ранее существовавшие свищевые ходы, временно закрытые. Внеротовой свищевой ход может указывать на хронический апикальный абсцесс, связанный с инфицированной системой корневых каналов. Можно провести трейсинг свищевого хода при помощи гуттаперчевого штифта, помещенного в свищевой ход, и сделав рентгенограмму – для определения источника инфекции.

Внутриротовой Осмотр

Как отмечалось ранее, полость рта лучше начинать осматривать с мягких тканей: визуальный осмотр десны, губ, языка, щёк и поиск каких-либо патологий, например, язв, отёков или других аномалий. Особенно, если в анамнезе отмечалась инфицированная система корневых каналов, необходимо внимательно проверить наличие свищевых ходов, или доказательство их существования ранее.

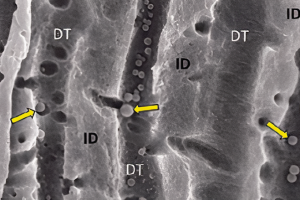

Зубы оцениваются на наличие кариеса, пломб, трещин, сколов, дисколорита, пороков развития и других патологий. Первый этап – визуальный осмотр с хорошим источником света. Зондируют ямки, фиссуры, бороздки, края пломб и другие дефекты. Сколы и трещины лучше всего видны во время трансиллюминации, как описано далее.

Многие преподаватели во многих учебных пособиях рекомендуют обратиться к одной или нескольким следующим процедурам в качестве «специальных тестов». Однако, за исключением случаев, указанных ниже, все они должны рассматриваться как рутинные и обязательные тесты, которые требуются во всех случаях, когда подозреваются патологии пульпы, корневых каналов и перирадикулярных тканей. Как отмечалось ранее, до постановки диагноза следует получить максимально полные данные, насколько это возможно. Если эти тесты воспринимать как «специальные тесты», то возникнет тенденция применять их только в «особых обстоятельствах», а не рутинно. Все стоматологи должны проводить тесты при каждом новом осмотре пациента и перед восстановлением зуба. Если не проводить тесты, то хронические состояния без каких-либо симптомов или очевидных клинических проявлений будут оставаться незамеченными и будут прогрессировать с течением времени. Например, отсутствие тестирования пульпы перед восстановлением зуба аналогично неосуществлению пародонтологического зондирования. Хорошо известно, что пародонтологические заболевания часто пропускаются, так как стоматологи не проводят рутинно пародонтологические зондирования пациентам. Отсутствие надлежащих, регулярных и простых тестов в медицине приводят к пропущенным диагнозам: гипертонии (если не проверять кровяное давление) и диабету (если не проводить анализы крови). Таким же образом пропускаются патологии пульпы, если стоматолог не проводит тестирования пульпы всем своим пациентам, а использует их только, если пациент сообщает о проблеме. Так пропускается множество зубов с патологией пульпы и корневых каналов на различных стадиях заболевания, которые затем превращаются в зубы с депульпированной и инфицированной системой корневых каналов с хроническим апикальным периодонтитом. Всё это происходит длительный промежуток времени, прежде чем разовьётся вторичный острый апикальный периодонтит, а уже после этого пациент обратится за стоматологической помощью. В исследовании, проведенном университетом Мичигана, сообщается о 40% случаев с инфицированной системой корневых каналов и периапикальными очагами радиолюсценции, которые не имели никаких симптомов пульпита до обследования. Наличие периапикальных очагов радиолюсценции указывает на длительно существующий патологический процесс.