Апикальный предел инструментации и обтурации является одним из основных споров в вопросе лечения корневых каналов. Результаты исследований длительного прогноза, базовые знания строения апикальный трети корневых каналов и гистологическая реакция пульпы на развитие кариеса доказывают присутствие остатков витальной апикальной пульпы даже при наличии периапикального поражения, где в конечном итоге формируется некроз и развиваются бактерии. Все обоснованные прогностические исследования подтверждают, что гомогенная обтурация, завершенная на небольшом расстоянии от апекса, достигала наиболее высокого показателя успеха - 90-94% (при условии выполнения под контролем или лично специалистом; в целом подобная практика имеет показатель неудач более чем 50%). Чаще всего апикальное отверстие локализируется на несколько миллиметров короче самой верхушки корня.

Вступление

Апикальный предел инструментации и обтурации корневых каналов является одним из основных спорных вопросов в лечении корневых каналов. На протяжении десятилетий это было, и до сих пор остается темой для обсуждения между эндодонтистами. Зачастую литература порождает путаницу и сомнения среди врачей, которые ищут адекватные клинические решения, основанные на фактах, а не на мнениях.

Обзор литературы

Большинство североамериканских и европейских школ полагают, что инструментацию и обтурацию следует проводить в пределах корневого канала (Cailleteau & Mullaney 1997); кроме того, множество авторов часто подтверждают принцип завершения инструментации/обтурации не достигая рентгенологической верхушки, а некоторые в области апикального сужения.

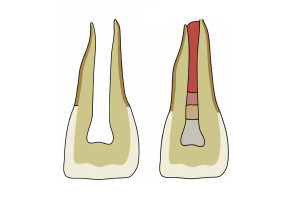

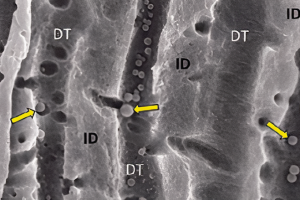

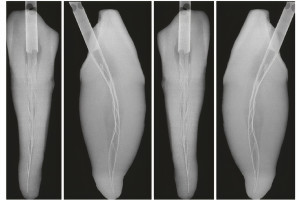

Weine (1982) утверждает, что место, расположенное коронарнее на 1 мм от верхушки, находится близко к участку цементно-дентинной границы (ЦДГ). Он утверждает, что приемлемым является место окончания препарирования канала на 1 мм короче рентгенологического апекса. Weine согласен с исследованием Kuttler (1955), которое определяет уменьшение диаметра или «апикальную констрикцию» как место, где должно заканчиваться препарирование корневого канала, и отложение кальцифицированных тканей наиболее уместно. В случае периапикального просветления с рентгенологическими признаками апикальный резорбции препарирование должно заканчиваться короче на дополнительные 0.5 мм от рентгенологической верхушки. Weine (1982) предложил проводить инструментацию и обтурацию до ЦДГ, которая, как он утверждал, была на одном уровне с апикальной констрикцией (Рис.1 и 2).