Как было объявлено в предыдущем интервью, д-р Доменико Рикуччи начал сотрудничество с проектом Style Italiano. Нижеследующая публикация является первой из серии авторских статей о биологических аспектах терапевтической стоматологии.

Реакция дентина и эмали на кариозный процесс. Гистологический и гистобактериологический аспекты

В данной статье рассмотрены реакции пульпы на кариозный процесс различной степени выраженности: от начальных форм до обширных и глубоких поражений. Тканевый ответ изучался с помощью традиционных методов оптической микроскопии. Для подробного ознакомления с аспектами гистологического исследования, такими как фиксация, деминерализация, микротомия, окрашивание образцов и т. д., читателю предлагается обратиться к другим публикациям.

В прошлом существовало несколько альтернативных мнений о том, когда в пульпе возникает ответ на развитие кариозного процесса. Причиной было несовершенство существовавших тогда методов гистологического исследования.

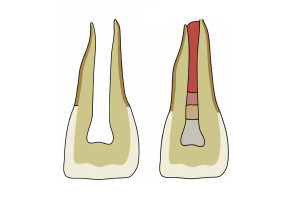

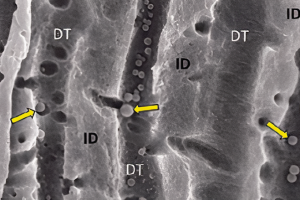

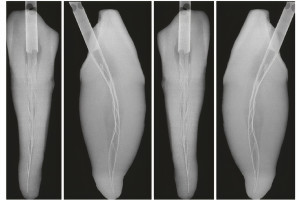

При оптической микроскопии препаратов, полностью деминерализованных зубов с кариесом в стадии пятна, затрагивающего различные по глубине слои эмали (Рис. 1А), можно сделать вывод, что единственным патологическим изменением в пульпе в подобных случаях (если сравнивать с пульпой интактных зубов) является присутствие эритроцитов в капиллярах и некоторого количества воспалительных клеток в субодонтобластическом слое (Рис. 1С — 1D).