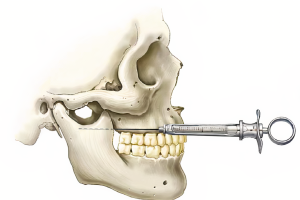

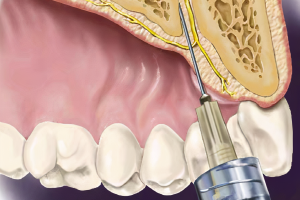

Блокада верхнечелюстного нерва, также известная как блокада второй ветви тройничного нерва, показана, если есть необходимость в обезболивании половины верхней челюсти. Ее преимуществом является то, что обезболивание всей половины челюсти достигается посредством одного вкола, то есть надобность в применении нескольких различных методик отпадает. Данный вид обезболивания также удобен в случае наличия воспалительных явлений в области других предполагаемых мест вкола, когда постановка местной анестезии в этой области может привести к дальнейшему распространению инфекции/не обеспечить должную глубину обезболивания (либо и то, и другое). Несмотря на данные преимущества, имеются значительные риски и сложности при постановке блокады верхнечелюстного нерва . Бывает сложно осуществить постановку данного вида обезболивания из небного доступа, тогда как постановка из туберального доступа сопряжена с развитием осложнений.

Регулярное применение блокады верхнечелюстного нерва на постоянной основе не одобряется. Рекомендуется приступить к ее изучению и отработке под наблюдением опытного врача, множество раз проводившего данную процедуру.

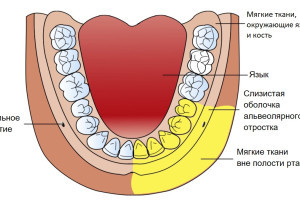

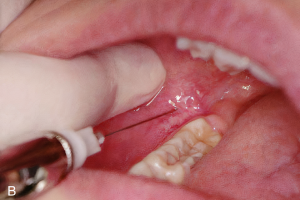

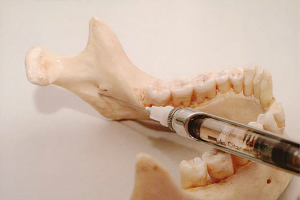

Существует три известных техники блокады верхнечелюстного нерва. Первая производится с вестибулярного доступа и известна как бугорная, или блокада верхнечелюстного нерва туберальным/вестибулярным/щечным доступом. По второй технике вкол производится из небного доступа, она известна как блокада верхнечелюстного нерва через большое небное отверстие/крылонебный канал, либо просто блокада верхнечелюстного нерва небным доступом. Третья техника выполняется внеротовым доступом и не будет обсуждаться в данном тексте.