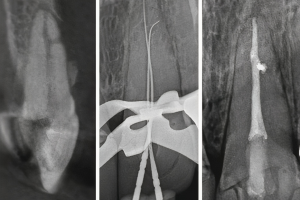

Для эндодонтии методы визуализации уже давно являются незаменимыми инструментами, используемыми в клинических, образовательных и исследовательских целях. Визуализация и интерпретация изображений необходимы в современной эндодонтии для постановки диагноза и оценки результатов лечения. Чтобы точно интерпретировать результаты исследования и правильно вести пациентов в соответствии со стандартами лечения, клиницист должен знать нормальную рентгеноанатомию и морфологию челюстно-лицевых структур, таких как зубы, челюсти, суставы и пазухи, а также основные патологические состояния, поражающие эти структуры.

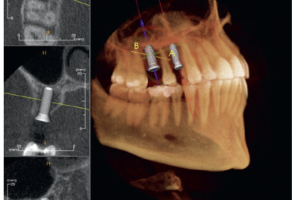

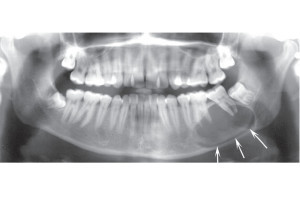

Обычно в эндодонтической практике используют такие методы визуализации, как внутриротовые прицельные рентгенограммы, панорамную рентгенографию и, в последнее время, конусно-лучевую компьютерную томографию (КЛКТ). Таким образом, в данной статье основное внимание будет уделено этим методам с точки зрения клинической значимости.

Выбор клиницистом метода визуализации должен осуществляться индивидуально в каждом клиническом случае. Принцип минимизации радиационного облучения пациентов также должен учитываться во время принятия рентгенологических решений.

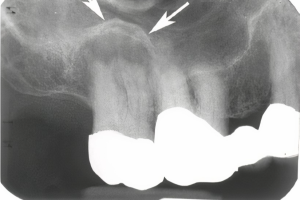

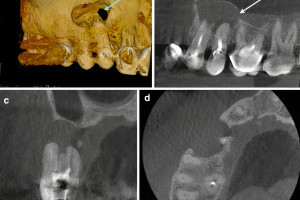

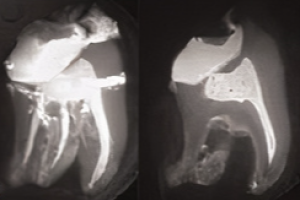

Важно понимать, что у любого метода визуализации есть преимущества, недостатки и ограничения, которые могут повлиять на интерпретацию. Одним из наиболее важных преимуществ любого из вышеупомянутых методов является то, что они визуализируют анатомию твердых тканей и патологические состояния, которые не видны при клиническом обследовании. К преимуществам обычных внутриротовых снимков относятся низкая стоимость, доступность, высокое разрешение и низкая доза облучения, которая еще больше снижается при использовании цифровых рентгенограмм. Недостатком является то, что трехмерная (3-D) анатомия представляется в виде двухмерного (2-D) изображения. Это может привести к геометрическому искажению и появлению артефактов, которые могут замаскировать интересующую область. Также наложение анатомических структур при просмотре в двух измерениях может искажать реальность, скрывая патологию или, наоборот, имитируя патологию при ее отсутствии (Рис. 1). Этот клинический случай также подчеркивает важность знания нормальной анатомии и анатомических вариаций для точной постановки диагноза. Некоторые ограничения внутриротовой рентгенографии уже были описаны десятилетия назад Seltzer и Bender в их классических экспериментах. Панорамная рентгенография тоже представляет собой двухмерное изображение трехмерной анатомии, которое также имеет свои ограничения.