РЕПАРАТИВНАЯ СПОСОБНОСТЬ ТКАНЕЙ ПУЛЬПЫ

Мнения относительно репаративной способности тканей пульпы противоположны. Некоторые утверждают, что пульпа не выдерживает никаких повреждений, в то время как другие убеждены, что, поскольку она очень устойчива, любая попытка сохранить ее оправдана.

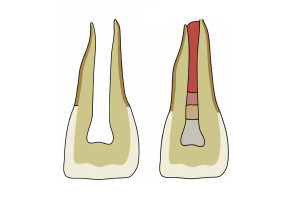

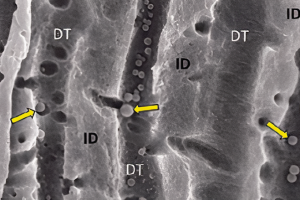

Это две крайние позиции. Ни та, ни другая не является правильной; скорее, истина лежит где-то посередине. Гистологически пульпа, помимо одонтобластов, представляет собой волокнистую соединительную ткань мезенхимального происхождения, имеет большинство характерных клеток этой ткани и аналогичным образом реагирует на различные раздражители. Таким образом, её реакции типичны для соединительной ткани любой другой части организма: раздражение вызывает повреждение, и это стимулирует воспалительный процесс, конечным итогом которого является “восстановление до целостности".

Тем не менее реакция пульпы отличается от реакции других тканей. Это связано с топографическими и анатомическими условиями, которые не могут быть изменены.

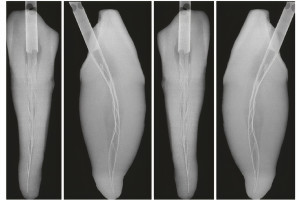

В 1939 году Gottardi отметил, что пульпа была заключена в минерализованную, жесткую и нерастяжимую теку. Другие авторы даже говорили, что пульпа уже заключена в свой собственный гроб!