Резюме

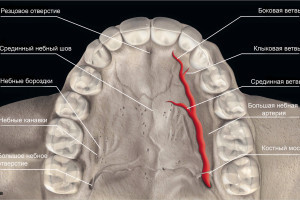

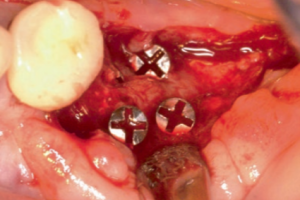

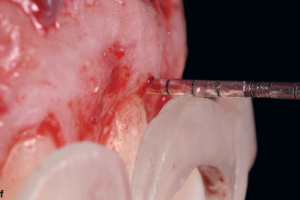

Трансплантация мягких тканей стала главным звеном методик увеличения объёма тканей в пародонтальной хирургии и имплантологии. Аутогенные субэпителиальные соединительнотканные трансплантаты всё чаще используются в пластике эстетических дефектов для увеличения толщины тканей, устранения рецессий, аугментации мягких тканей альвеолярного гребня, восстановления десневых сосочков. Для успешного выполнения трансплантации необходимы как фундаментальные знания анатомии донорских зон, так и глубокие знания процессов тканевой интеграции и реваскуляризации. Донорскими зонами являются передние и задние отделы твердого нёба, бугор верхней челюсти. Полученные с этих зон трансплантаты, имеют разные геометрические параметры и гистологическое строение. Выбор методики зависит от необходимого объёма увеличения тканей, показаний и личностных предпочтений хирурга. Одной из главных задач сегодня является оценка эффективности применения трансплантатов и их аналогов. Цель данной статьи: обсудить преимущества и недостатки различных донорских зон, виды трансплантатов и методики их получения. Не смотря на то, что довольно сложно дать стандартизированные протоколы лечения, все приведенные далее рекомендации для достижения успешного и стабильного результата основаны на клиническом опыте и научных данных.

Использование мягкотканных трансплантатов стало важной составляющей пластической пародонтальной хирургии и имплантологии. Их применяют в пародонтологии в течение последних 50 лет, и на сегодняшний день множество методов направлено на выполнение двух основных задач: увеличение ширины кератинизированной десны и увеличение объёма тканей. На рассвете эры мукогингивальной хирургии, все вмешательства были основаны на вере в то, что минимальная ширина кератинизированной десны будет сохранять ткани пародонта здоровыми (минимальная ширина кератинизированной десны от 1 до 3 мм). В 1960 годах полагали, что окружающие ткани адаптируются к функциональным нагрузкам во время жевания. Как следствие использовались резективные методы, апикальный смещенный лоскут был рекомендован для увеличения ширины прикрепленной десны. Роль врожденных факторов, относящихся к генетическому детерминированию тканей десны стала известна позже, и впоследвствии были предложены методики лоскута на ножке и свободных десневых трансплантатов.

Когда впоследствии обнаружили, что биологическое значение достаточной ширины кератинизированной десны было несомненно переоценено в прошлом, применять свободные десневые трансплантаты для увеличения объёма кератинизированной десны стали всё меньше. Вместо этого пародонтологи их стали использовать для коррекции рецессий десны, мягкотканной аугментации и презервации лунки в переднем отделе. Успех данного метода и его эстетическое значение было отмечено среди пациентов. Это символизировало фундаментальные изменения, касающиеся показаний для использования мягкотканных аутотрансплантатов в пародонтологии. Свободные десневые трансплантаты (СДТ) доказали свою эффективность в увеличении ширины прикрепленной десны, однако, при пластике эстетических дефектов, обнаружились некоторые недостатки, влияющие на количественный (объёма тканей) и качественный результат (успешная интеграция трансплантата, поверхность, цвет, наличие рубца). В поисках лучшей альтернативы, скоро стало понятно, что более стабильный эстетический результат можно получить, используя субэпителиальный соединительнотканный трансплантат (ССТ). Дальнейшее развитие мягкотканных трансплантатов представляет смену парадигм, которая запечатлена в литературе в виде перехода от мукогингивальной к пластической пародонтальной хирургии. Сегодня не всегда мягкотканная аугментация означает увеличение ширины десны в области зубов или имплантатов. Скорее она более предназначена для устранения рецессий в области зубов и имплантатов, сохранения объёма гребня при одномоментной имплантации или фиксации протезов, пластики десневого сосочка. Кроме того мягкотканная аугментация может быть использована для увеличения объёма десны перед ортодонтическим или терапевтическим лечением, для того чтобы скрыть цвет корней зубов или обнаженных частей имплантатов.