Поломка инструмента является неотъемлемым риском при проведении эндодонтического лечения, и может стать определяющим фактором его долгосрочного успеха. Комбинация торсионной и циклической усталости приводит к поломке инструмента, которая возникает вследствие напряжения при изгибе в момент его вращения, либо из-за повторяющегося скручивания. Эти факторы ведут к необратимым изменениям. В статье обсуждается механизм возникновения перелома, провоцирующие факторы, прогноз и тактика действий.

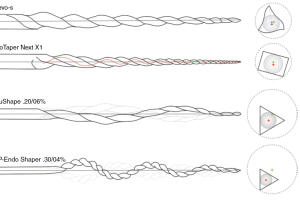

Комбинация таких факторов, как опытность врача; дизайн полости доступа; техника, применяемая для обработки канала; использование эндомоторов с контролем торка и скорости вращения; анатомия корневого канала, включая расположение кривизны, ее протяженность, радиус и угол; кратность использования инструмента, а также процесс его производства - все они могут привести к неудаче. Обсуждаются тактики действий, применяемые для уменьшения риска возникновения этих непредвиденных обстоятельств. При поломке инструмента в канале пациент должен быть проинформирован о факте поломки. После тщательного анализа необходимо принять решение о том, будет инструмент извлечен или оставлен in situ. Обсуждаются методики извлечения или обхождения сломанных инструментов, применяемые в практике на сегодняшний день. При правильной тактике, наличие фрагмента инструмента не должно оказать неблагоприятного влияния на результат.

Общие сведения о переломах инструментов

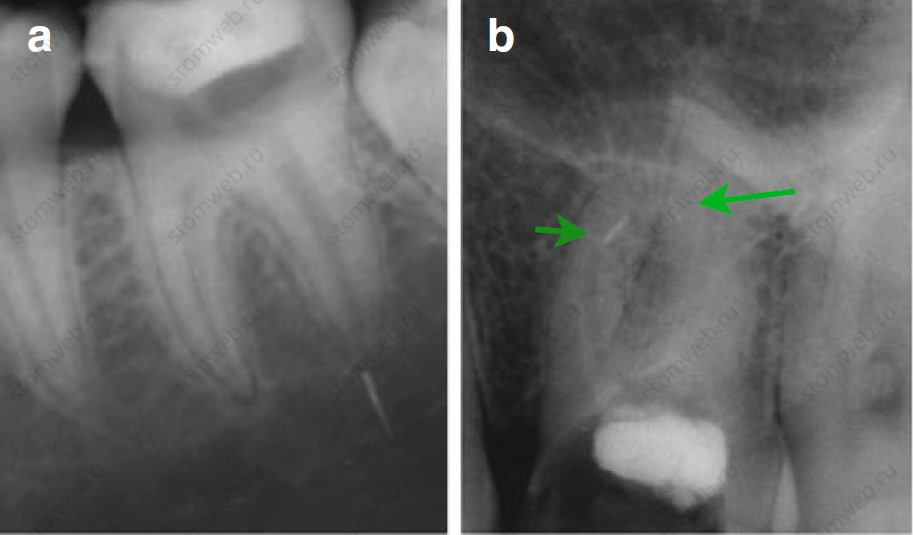

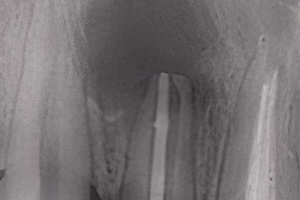

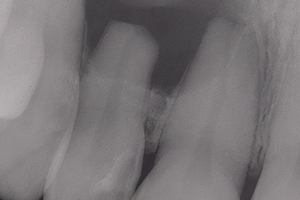

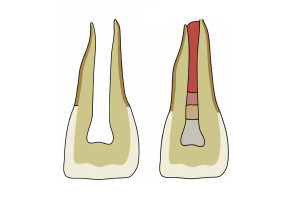

Поломка инструмента в канале традиционно считалась достаточно редким явлением. Однако недавно появилось мнение относительно увеличения частоты случаев поломки никель-титановых инструментов. Обязательным является информирование пациента в случае, если во время лечения произошел отлом инструмента, а также если фрагмент инструмента обнаружен в корневом канале во время проведения рентгенологического исследования. Когда происходит поломка инструмента во время работы в канале, у клинициста есть несколько алгоритмов действия. Фрагмент инструмента в корневом канале - очевидное препятствие для эффективного очищения, формирования и пломбирования системы корневых каналов, поэтому его присутствие может оказать значительное влияние на исход лечения. Окончательная тактика действий и решение об извлечении фрагмента, находящегося в канале, должны быть тщательно обдуманы, в сравнении с возможностью его обхождения и риском при сохранении файла в канале. Несмотря на то, что новые техники, применяемые в практике врача-эндодонтиста, значительно увеличили вероятность извлечения фрагментов инструментов из канала, это все же не всегда возможно, и даже не всегда желательно, так как существует риск причинения даже большего вреда. Существует множество различных методик извлечения фрагментов инструментов, и, несмотря на их успех, эти техники обычно включают использование операционного микроскопа и необходимость прибегнуть к узкоспециализированной помощи. Извлечение фрагмента инструмента - процедура рискованная, особенно при его расположении в узком апикальном участке, за кривизной канала. Попытки извлечения могут привести к перерасширению канала, появится риск перфорации корня. Так что возможность оставления инструмента in situ должна быть рассмотрена в качестве одного из вариантов тактики действий при условии, если направление к другому специалисту невозможно (Рисунок 1).