Перевод:

Захарова Марина

Дмитрий Кощёнко

Резорбция зуба – это потеря его твердых тканей в результате активности кластных клеток, которая может быть как физиологическим, так и патологическим явлением. Резорбция корня молочного зуба – нормальный физиологический процесс, кроме случаев, когда она развивается преждевременно. Факторы, инициирующие физиологическую резорбцию корня в молочном прикусе, до конца не выявлены, однако, очевидно, что процесс регулируется цитокинами и факторами транскрипции, сходными с таковыми при ремоделировании кости. В отличие от кости, подвергающейся постоянному ремоделированию в течение всей жизни, резорбция корней постоянных зубов не является нормальным процессом и всегда имеет воспалительную природу. Таким образом, резорбция корней в постоянном прикусе - явление патологическое, которое без лечения может привести к преждевременной потере пораженного зуба.

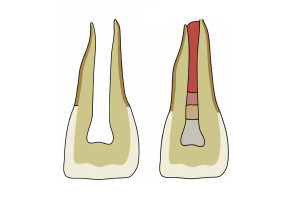

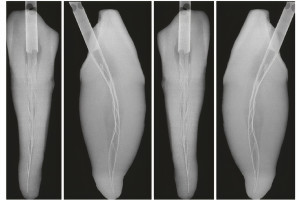

Основываясь на локализации резорбции по отношению к поверхности корня, можно выделить два типа: наружную и внутреннюю. Впервые сообщение о внутренней корневой резорбции появилось в 1830 г. В отличие от наружной корневой резорбции, внутренняя встречается достаточно редко, а ее этиология и патогенез полностью не исследованы. Тем не менее, диагностика внутренней корневой резорбции (ВКР) вызывает сложности у клиницистов. Часто она принимается за наружную цервикальную резорбцию (НЦР), что ведет к выбору неправильной тактики лечения.

Общая гистологическая картина

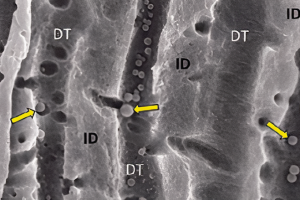

Остеокласты – это подвижные, многоядерные гигантские клетки, ответственные за резорбцию кости. Они формируются путем слияния одноядерных клеток-предшественников моноцитарно-макрофагального происхождения, поступающих из селезенки или костного мозга. Тогда как остеобласты и остеоциты образуются из скелетных клеток-предшественников. Остеокласты привлекаются к месту повреждения или раздражения за счет скопления там большого количества провоспалительных цитокинов, а для выполнения своей функции они должны прикрепиться к поверхности кости. На контакте с минерализованным экстрацеллюлярным матриксом актиновый цитоскелет активно резорбирующего остеокласта реорганизуется и образует зону, свободную от органелл –запечатывающую или свободную зону цитоплазмы, прилежащую к клеточной мембране. Это позволяет остеокласту достигнуть тесного контакта с поверхностью твердой ткани. Свободная зона окружает область клеточной мембраны с пальцевидными отростками (подосомами), известную как гофрированная кайма, под которой непосредственно происходит резорбция кости. Резорбирующая область внутри свободной зоны, таким образом, изолирована от экстрацеллюлярного окружения, создавая кислотное микроокружение для резорбируемой твердой ткани.