Перевод: Морданов Олег

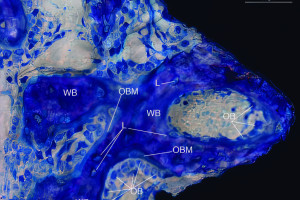

Попытки заменить потерянную целостность зубного ряда с помощью имплантированных материалов можно проследить от древних египтян, которые забивали формованные ракушки прямо в челюсти с целью замещения зубов. За последние несколько столетий в челюсти имплантировали различные материалы в попытке заместить отсутствующие зубы. Успех таких ранних имплантатов был крайне невелик в первую очередь потому, что они никогда не достигали стабильного состояния интеграции с поддерживающими тканями. Типичный результат, независимо от материала или дизайна, - заживление со слоем мягкой ткани, расположенным между имплантатом и костью (т.е. фиброзная инкапсуляция). Следовательно, имплантаты становились подвижными, инфицированными и болезненными, что приводило к неудаче.

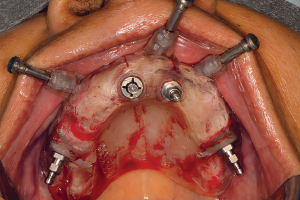

История современной имплантационной стоматологии началась с появления титановых имплантатов. В 1950-х годах шведский профессор анатомии Пер-Ингвар Бранемарк случайно сделал открытие при изучении кровообращения в костной ткани, которое стало историческим прорывом в медицине. Он обнаружил плотное соединение кости с имплантатом из титана, которое обеспечивало достаточную силу, чтобы справиться с распределением нагрузки. Он назвал этот феномен «остеоинтеграцией» и разработал систему имплантатов с конкретным протоколом для ее предсказуемого достижения. Имплантаты использовались для установки протезов, замещающих зубы на беззубой челюсти, и первый пациент был успешно вылечен в 1965 году. Последующие клинические исследования доказали, что коммерчески чистые титановые имплантаты, установленные по строгому протоколу, включая период заживления без нагрузки, могут предсказуемо достигать остеоинтеграции и удерживать полноценный протез в функции с долгосрочным успехом (15 лет). С тех пор миллионы пациентов во всем мире заместили утраченные зубы на имплантаты на основе этой оригинальной концепции. На протяжении многих лет были разработаны и использовались системы имплантатов с изменениями дизайна (геометрические и поверхностные характеристики) и модифицированные протоколы с одинаковым или лучшим долгосрочным успехом.

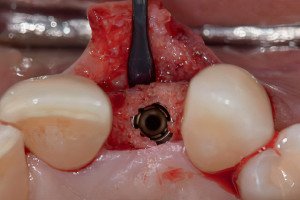

Сегодня дизайн имплантатов, методы хирургической установки, время заживления и протоколы протезирования продолжают развиваться с целью улучшения результатов. Для клиницистов важно знать анамию периимплантных тканей, понимать биологию и оценивать функциональную способность остеоинтегрированных имплантатов. В этой статье рассматриваются геометрия и характеристики поверхности имплантатов, а также анатомическая и биологическая связь тканей вокруг имплантатов.