В прошлом, удержание прямой реставрации обеспечивалось механически за счет формирования полости определенной формы. Вдобавок к сходящимся стенкам на вестибулярной или окклюзионной поверхности, полости (по текущим стандартам) были значительно больше. Полости больших размеров формировали по нескольким причинам. Первая – производилось дополнительное иссечение областей, в будущем потенциально уязвимых для кариеса. Вторая – зона препарирования расширялась до дефектной эмали вне зависимости от глубины поражения. Третья, в частности относящаяся к стоматологическим амальгамам - обеспечение достаточного размера реставрации для предотвращения возможных сколов или переломов пломбы.

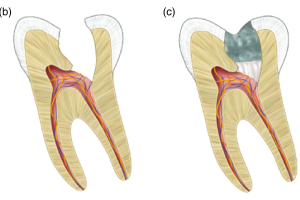

Обоснованием для препарирования в меньших объемах, можно считать возможность прикрепления реставрационного материала к стенкам созданной полости с помощью адгезивных систем. Адгезия устраняет необходимость схождения стенок полости и увеличивает устойчивость зуба к перелому, особенно при восстановлении нескольких поверхностей жевательной группы зубов.

Способ прикрепления к поверхности зуба (эмали) был разработан более 50 лет назад. Доктор Майкл Буонокоре (Рис. 8-18) продемонстрировал, что возможно приклеить акриловую смолу к поверхности эмали, если предварительно протравить эмаль с помощью фосфорной кислоты.