Введение

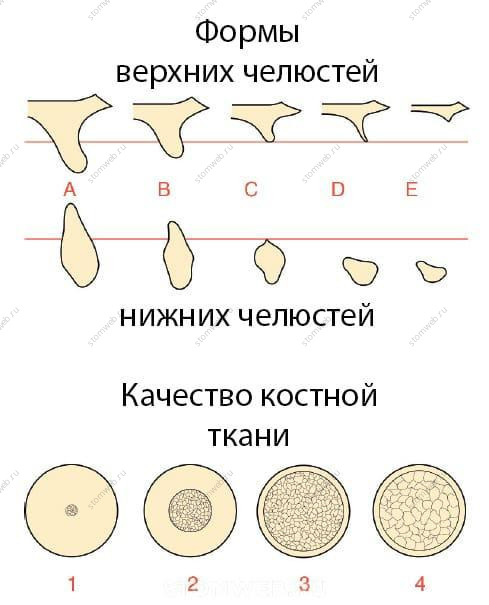

В 1985 году Lekholm and Zarb представили классификацию челюстей, основанную на форме и качестве костной ткани, которая может быть использована для анализа при установке имплантатов. Они описали пять форм при атрофии верхней и нижней челюсти (Рисунок 6.1).

Рисунок 6.1 Классификация формы челюсти и качества костной ткани по данным Lekholm and Zarb (1985).

- Сохранена большая часть альвеолярного гребня или альвеолярного отростка.

- Умеренная атрофия резидуального альвеолярного гребня или альвеолярного отростка.

- Прогрессирующая атрофия резидуального альвеолярного гребня (фактически осталось только тело челюсти).

- Начальная атрофия тела челюсти.

- Выраженная атрофия тела челюсти.

Авторы также описывают четыре типа качества костной ткани челюстей: