Патология пародонта воспалительного характера часто встречается у детей и подростков. В большинстве случаев воспаление ограничивается тканями десен. Гингивит характеризуется наличием воспалительной реакции десны без заметной убыли костной ткани или разрушения соединительнотканного прикрепления. Пародонтит у детей и подростков, как и у взрослых, может иметь различные клинические проявления. В современной классификации существуют различия между агрессивными (например, тяжелым и быстропрогрессирующим состоянием) и хроническими (например, медленно развивающимся заболеванием, с низкой или умеренной прогрессией) формами заболевания.

Как и у взрослых, гингивит и пародонтит у детей и подростков вызывается, главным образом, скоплением микроорганизмов на зубах и в десневых бороздках. Состояние десны при гингивите отражает уровень гигиены полости рта пациента. Однако, тяжелые формы воспаления могут свидетельствовать о наличии системного заболевания, особенно если выраженность воспалительной реакции непропорциональна количеству налета.

Лечение заболеваний пародонта в раннем возрасте обычно очень эффективно, кроме того, раннее выявление увеличивает вероятность убыли тканей пародонта и ограничивает прогрессирование заболевания. Следовательно, есть веские основания обратить внимание на воспалительные заболевания тканей пародонта у молодых пациентов. Кроме того, существуют другие заболевания, такие как рецессия и гипертрофия десен, которые требуют внимания детского стоматолога.

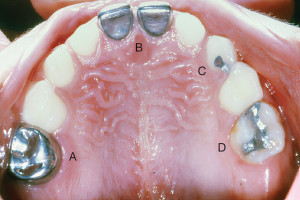

Ткани пародонта в норме

Молочные зубы