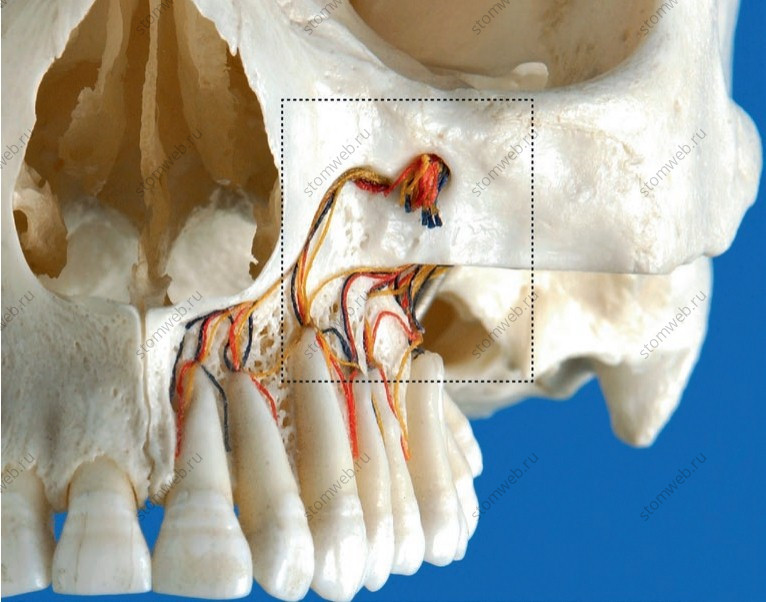

Подглазничная область относится к средней трети лица и определяется как анатомическая зона между носовой апертурой и скуловой костью, а также расположенная ниже нижнего края глазницы и над клыками и премолярами верхней челюсти (рис. 1). В этой области расположены несколько важных анатомических структур, таких как подглазничное отверстие, подглазничный нерв и артерия, а также их ветви, расходящиеся к другим анатомическим структурам. В этой области также располагается менее известный, но очень важный canalis sinuosus, который имеет уникальный извилистый ход в передней стенке верхнечелюстной пазухи.

Подглазничная область является смежной для стоматологов, дерматологов, челюстно-лицевых хирургов, офтальмологов, пластических хирургов и ЛОРов. Следовательно, нервно-сосудистый пучок, расположенный в подглазничном отверстии, может быть задет при многих процедурах, включая ушивание рваных ран, биопсии, ревизии шрамов, косметических вмешательствах, хирургических вмешательствах в полости рта, челюстно-лицевой области и эндоскопической хирургии на верхнечелюстной пазухе. Выделение и сохранение подглазничного нерва при челюстно-лицевой травме — сложная, но важная задача. Верный способ избежать травматизации нерва — это хорошее знание его топографии, связанной с подглазничным отверстием (Cutright et al. 2003).

Подглазничное пространство определяется как область ниже подглазничного отверстия. Пространство ограничено четырьмя мышцами (рис. 2.): с медиальной стороны — мышцей, поднимающей верхнюю губу и крыло носа, латерально – мышцей, поднимающей угол рта, сверху – мышцей, поднимающей верхнюю губу, снизу – круговой мышцей рта. Закрывает пространство мышца, поднимающая верхнюю губу (Hu et al. 2006).